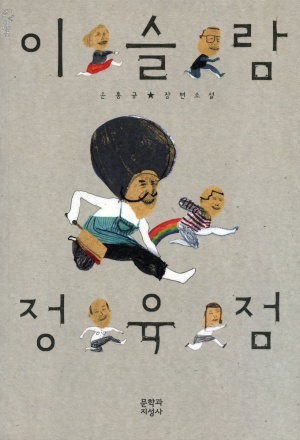

서점에서 이 책을 집어든다면 아마 대부분의 사람들이,

책표지와 같은 표정을 짓게 될 것이다.

“이 책 제목…뭥미?”

⊙ 저자: 닉 혼비, 닐 게이먼 외

⊙ 역자: 이현수

⊙ 펴냄: media 2.0

제목을 픽션이라고 썼지만 진짜 제목은 [픽션; 작은 나라와 겁나 소심한 아버지와 한심한 도적과 자식보다 고양이를 좋아하는 엄마와 아이를 두고 페루로 가 버린 부모와 세상에서 제일 맛있는 새와 위험하지 않은 대결과 이상한 휴대폰과 당신이 모르는 뉴욕의 비밀]이다. 헉헉 …

이 무슨 “ 김 수한무거북이와두루미삼천갑자…”스런 터무니없는 제목인가 싶지만 이는 국내의 괴짜 편집자가 그의 아드로메다를 넘나드는 센스로 붙인 제목이 아니다. 이 책의 원제 역시 [noisy outlaws, unfriendly mlobs, and some other things that aren’t as scary, maybe, depending on how you feel about lost lands, stray cellphones, creatures from the sky, parents who disappear in peru, a man named lars farf, and one other story we couldn’t quire finish, so maybe you could help us out]이다. 헉헉 …

하지만 이런 장난스런 제목과는 달리 일명 잘나가는 글작가들과 잘나가는 일러스트레이터가 뭉쳐서 만든 단편집이다. 닉 혼비, 닐 게이먼, 켈리 링크, 잔 뒤프라우 등 내놓라 하는 작가들이 참여했다. 일러스트레이터 역시 일러스트를 좋아하는 사람이라면 인터넷 상에서 종종 보았을 눈에 익은 그림들이 많이 보인다.

환타지한 이야기들로 엮인 이 책은 서문의 레모니 니스켓이 자부하듯 지루하지 않은 이야기들로 가득차 있다. 단 몇 킬로미터 밖에 안되는 작은 나라의 이야기인 닉 혼비의 ‘작은 나라’. 말없이 페루로 떠난 부모님 때문에 혼자 남겨진 그림블의 일상을 기묘한 분위기로 묘사한 클레멘트 프로이트의 ‘그림블’, 세상의 모든 음식을 먹어본 미식가 클럽의 회원들이 유일하게 먹어보지 못한 태양새를 먹기 위해 떠나는 닐 게이먼의 ‘태양새’, 지금은 사라져버린 뉴욕의 6번째 구에 관한 이야기인 ‘여섯 번째 마을’등 책에 실린 단편들은 아기자기한 상상력으로 가득 차 있다.

조금 아쉬운 것은 일러스트작가들의 명성에 비해 그들의 그림이 적절히 활용되지 못한 듯한 느낌이 든다는 것이다. 좀더 적극적으로 일러스트가 사용되었다면 난 이 책을 들고 정말 울어버렸을지도 모르겠다.

영진공 self_fish