1.

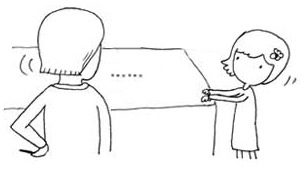

초등학교 1학년 때였다. 교탁 앞으로 나가 숙제를 검사 받고 있었다. 그때 난 한창 피아노치는 재미에 빠져 있던 참이라, 어디든 손 내려놓을 곳이 있으면 건반 두드리는 연습을 했다. 자동이었달까. 그때도 담임 선생님이 내 공책을 들여다보는 동안, 교탁 한쪽에 양손을 올려놓고 노래를 떠올리며 손가락을 움직이고 있었다. 선생님은 그런 나를 보더니 이렇게 말했다.

“너, 정신병자니?”

그리곤 왜 그렇게 손가락을 놀렸는지 변명할 기회도 주지 않고, 내 손짓을 흉내내며 다그쳤다.

“이게 뭐야? 이게 뭐냐고. 정신병자 같이!”

으아아. 난 그 일이 두고두고 서운하고 속상했다. 워~ 정말 속상했다. 그 기억을 떠올리는 순간엔 여덟 살짜리 여자애가 되어 속상해했다.

며칠 전 도서관 수업 시간. 애들한테 글을 쓰라 하고 책상 사이를 누비고 있었는데, 3학년 여자아이가 책상에 두 손을 올리고 손가락을 열심히 움직이고 있었다 …!

“어? 요즘 피아노 배우니?”

“네. 어떻게 아셨어요?”

“나도 피아노 배울 땐 그렇게 자꾸 연습하게 되더라고. 피아노 재밌어?”

“네에!”

“좋겠다. 열심히 해 봥.”

“네!”

어쩐지 응어리가 풀린 기분도 들고.

2.

어제는 고학년 수업 시간.

“선생님! 배고파요!”

“우리 사발면 사 먹어요!” (=사 주세요)

“사발면은 안돼. 여긴 도서관이잖아.”

“에이……” (금세 풀 죽음)

“사발면 먹고 싶어? 그럼 우리 마지막 시간에 요 앞 공원 가서 사발면 먹을까?”

“네!! 네!!!!!”

“저는 튀김우동이요!”

“저도 튀김우동이요!”

“난 새우탕이 좋은데. 선생님! 전 새우탕이요!”

“저는 #$#$%^요!”

“저는 %$^$%&^& 사 주세요! 와! 와!!” (금세 흥분+왁자지껄)

“……얘들아. 근데 좀 그렇겠당.”

“왜요?” (눈 똥글)

“왜요?”

“생각해보니까 그러네. 우리 종강이 11월말이거든.”

“어? 그러네.”

“그러냐?”

“그래요?”

“겨울이잖아. 공원에서 사발면 먹기엔 춥지 않을까? 괜찮겠어?”

“에이……”

“추워서 어떻게 먹어……”

“막 노숙자 같겠다……” (다시 풀 죽음)

“미안. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ” (혼자 웃음)

오늘은 이만큼만.

수업 얘기 또 하겠습니다~ ‘ㅅ^