마이클 무어의 <볼링 포 콜롬바인>(2002)은 제가 본 다큐멘터리 영화 가운데 가장 재미있고도 통렬했던 영화였습니다. 기왕의 프로파갠다 영화라면 이처럼 화끈하고 직설적으로 선동하는 것이 차라리 낫다고 생각합니다. 사색이 아니라 행동하게 만드는 것이 프로파갠다 영화의 목적이니까요. 최근 마이클 무어의 작품들에 일부 조작이 있었다는 지적도 있었습니다만 저는 그것마저도 괜찮다는 입장입니다. 미국 시민들과 달리 이해관계가 직접적이지 않기 때문에 마이클 무어의 다큐멘터리들도 일종의 픽션을 보는 것이나 크게 다를 바가 없기 때문입니다. 진위 여부 보다는 그 작품들이 겨냥하는 바에 얼마나 동의할 수 있느냐, 그리고 얼마나 새로운 정보와 즐거움을 제공받을 수 있느냐가 더 중요합니다. 완전히 객관적인 다큐멘터리란 애초에 존재할 수 없는 것이기도 하니까요.

마이클 무어의 영화들과 비슷한 소재를 다루고는 있지만 <딕시칙스 : 셧업 앤 싱>은 많이 다른 작품이었습니다. 2003년 이라크 전쟁 직전에 딕시 칙스가 런던 공연에서 했던 발언과 그 이후 2006년에 이르기까지의 일들을 기록하고는 있지만 사태의 전말을 파헤치거나 특정한 정치적 입장을 노골적으로 드러내지는 않습니다. 바바라 코플과 세실리아 펙, 두 여성 감독의 관심은 마이클 무어의 영화들과 같은 선전·선동 보다는 딕시 칙스 세 멤버들의 인간적인 면모를 기록하는 데에 촛점이 맞추어져 있습니다. 작가의 주관적인 개입을 최대한 배제한 채 음악이 삶의 일부가 된 가수로서, 남편의 아내로서, 그리고 아이들의 어머니로서의 딕시 칙스를 묵묵히 지켜보는 영화가 <딕시칙스 : 셧업 앤 싱>이라고 할 수 있습니다.

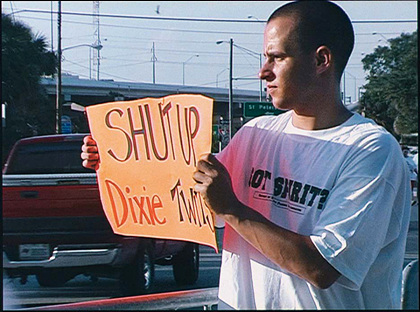

딕시 칙스가 엔터테인먼트 위클리 표지 모델로 나섰던 그 유명한 사진과 조지 부시 대통령이 모습, 그리고 마이클 무어의 <화씨 9/11>의 포스터에도 사용되었던 빨간 박스 안의 제목 등은 확실히 마이클 무어의 다큐멘터리를 연상시킵니다만 그 흔한 나레이션 조차 사용하지 않는 <딕시칙스 : 셧업 앤 싱>은 상당히 밋밋한 다큐멘터리로 보이기가 쉽습니다. 영화의 시선은 건물 밖에서 일어난 일들 보다는 나탈리 마이니스, 에밀리 로빈슨, 그리고 마티 맥과이어가 스튜디오와 집 안에서 매니저나 다른 동료들, 그리고 가족들과 함께 대화하고 노래하며 아이를 낳고 기르는 지난 3년 간의 모습에 집중합니다. 딕시 칙스의 입장을 직접적으로 대변하기 보다는 그런 상황 속에서 이들의 어떻게 대처해왔는지를 차분히 지켜볼 뿐입니다.

그렇다고 클라이막스 조차 없는 밋밋한 영화라는 얘기는 아닙니다. 멤버들 가운데 가장 나이가 많은 마티 맥과이어가 나탈리 메인즈 (딕시 칙스의 리드 보컬로, 런던에서의 발언을 한 장본인)의 심적 부담감을 걱정하고 앞으로의 일에 대해 배려하는 내용의 인터뷰를 하다가 마침내 울음을 터뜨리는 모습은 시종일관 차분하던 영화의 분위기를 단숨에 정서적 공감대 위로 올려놓습니다. 영화는 미국 내 민주주의 이념과 현실 속의 모순된 상황을 집중 조명하거나 딕시 칙스 사건을 전후로 한 정치적 역학 관계를 예리하게 드러내지는 못하지만, 해외 단신으로만 접했었던 그 일의 좀 더 자세한 이야기들을 보여주면서 무엇보다 그런 과정을 함께 겪으며 더욱 견고해져가는 동료애와 가족애의 모습을 소리 없는 목소리로 진솔하게 들려주고 있습니다.

2007년 그래미 시상식에서 “Not Ready To Make Nice”를 부르는 Dixie Chicks

소개하는 이는 Joan Baez