우리는 시간을 과거 , 현재 , 미래 이 세가지로 분류한다. 그러나 미래는 끊임없이 다가와서 현재가 되고 , 현재는 현재라고 말하는 순간에도 과거가 되어버리며 , 과거는 잊고 있던 순간에 불쑥 튀어나와 현재가 되기도 한다. 아니 , 정확히는 현재의 나 자신에게 영향을 미치기도 한다.

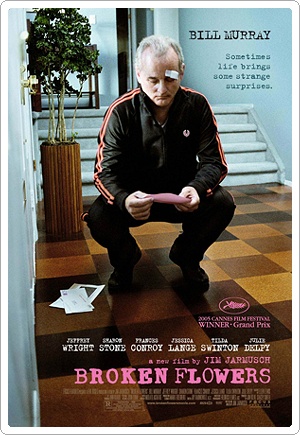

과거 없는 사람이 어디있겠는가. 사랑 , 연인 , 그런것들 말이다. 다시 되돌려놓고 싶은 과거는 껍데기만 남아 현재를 위로하며 , 무심하게도 잊고 있던 과거는 종종 어떤 계기로 인해 현재의 나를 괴롭힌다. 돈 존스턴이 어느 날 받은 분홍색 편지. 그것이 괴롭고 귀찮게도 과거의 여인들과 재회해야 하는 퀘스트의 시작이다. 당연히 흔쾌히 찾아나설리가 없다. 나라도 ! 내가 생각하는 ‘과거의 나와 대면하는 일’ 이란 쪽팔려서 어디 쥐구멍에라도 숨고 싶은 일인데 하물며 과거의 연인이라니.

함께 영화를 본 이는 ‘존 돈스턴은 찾아갈 과거의 사랑들이 많아서 외로운 사람이 아니다.’, 라고 했는데, 과연 그럴까?

옛일을 돌이켜 보면 나한테 잘못한 이들도 많았지만 그에 필적할만큼 내 잘못도 많다. 편집증적 기질 때문인지 아니면 사람이 돼가려는건진 몰라도, 그런 이들에게 찾아가 용서를 빌거나 아니면 내가 옛날에 해주지 못했던것을 해주면 어떨까하는 그런 생각이 종종 들기도 한다.

그렇지만 그건 이미 엎질러진 물 주워담기에 지나지 않는다. 그들은 이미 나를 미워하고 있을 것이며 좀 웃기긴 하지만 ‘내가 옛날에 너에게 맛있는거 한 번도 못 사줬으니까 다음주에 내가 밥 한번 살께.’ 라며 용서를 구한다면 이내 ‘*까.’ 라는 대답을 듣고 말 것이다. 과거를 현재에서 고칠순 없다. 다만 끊임없이 뉘우치며 살다보면 미래 어느 순간에는 과거의 잘못이 고쳐져 있는 것을 발견할수 있겠지. (… 라고 제멋대로 결론 내려본다.)

과거에 대해 용서를 빌어야 하는 이유는 똑같은 실수를 반복하지 않기 위해서다. 당신은 나를 순수하게 생각하지 않았으니까, 당신은 나를 사랑하지 않았으니까, 처럼 말도 안되는 오해를 다시는 하지 않기 위해서라도 나는 끊임없이 과거를 현재로 가져와야 한다. 이 모든 것이 자신을 위한 것이며, 그것이 결국은 나를 위하는 것일 수 밖에 없다는 점이 안타깝고 씁슬하긴 하지만.