피터 그리너웨이는 “지금까지 진정한 영화는 없었으며 나 자신 역시 그런 영화를 만들지 못했다”고 말한다. 아주 파격적인 영화들을 찍는 그 역시도 영화 이전부터 존재해온 소설이나 연극과 같이 내러티브에 의존하지 않는 ‘기존 문예 장르와 완전히 다른 독창적인 영화만의 영화’는 만들어내지 못했다는 뜻이다. 과연 그런 영화가 필요한 건지, 가능한 건지는 잘 모르겠지만 말이다.

간혹 상업적인 목적으로부터 완전히 자유로운 영화, 즉 실험 영화들이 만들어져 소개된 일이 있기는 하다. 영화 학교 학생들의 손으로 만들어지는 경우를 제외하고, 장편 영화가 일반 관객을 대상으로 파격적인 형식 실험을 하고 극장 상영까지 했던 경우는 그러나 진짜 영화로 먹고 사는 사람들이 아닌 다른 장르의 예술가들에 의해 시도되곤 했었다. 앤디 워홀이 그랬었고 데릭 저먼(Dereck Jarman, 1942 ~ 1994)이 그런 영화를 만든 이들이다.

국내 개봉시 펫샵 보이즈의 뮤직비디오와 함께 상영되었던 “가든”은 데릭 저먼의 다른 작품들에 비해 상대적으로 긴 상영 시간이었음에도 어떤 일관된 내러티브가 일절 없는 영화이다. 당시 영화가 끝나고 내 뒤를 따라 나오던 어떤 여자 관객은 함께 관람한 남자 친구에게 ‘또 한번 이런 영화 보자고 그러면 절교’라고 낭랑한 목소리로 선언을 하더라. 어떤 불쾌감을 주기 때문이 아니라 보는 동안에 도무지 정리가 안되고 관객으로서 따라갈 수 있는 여지가 거의 없었기 때문이다. 나 역시 보면서 졸고 또 졸았다. 가끔씩 영화관에서 조는 경우가 있긴 했어도 이 영화처럼 중간에 그냥 일어 서고 싶었던 일은 아마 내 생애 처음이었던 것 같다. 계속 지켜본다고해서 뭔가 달라질게 없겠다는 생각이 들었기 때문이었다. 예전 최야성의 “로켓트는 발사됐다”를 볼 때도 이 정도는 아니었는데 말이다.

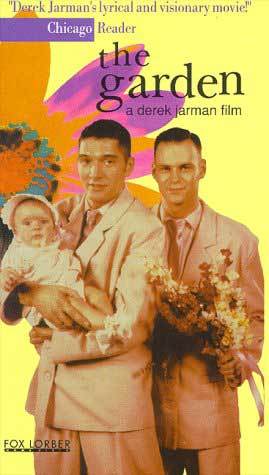

개인적으로 이런 영화를 재미있게 보지 못했다고 해서 부끄러워 하거나 할 필요는 없다고 생각하는 편이다. 재미있으라고 만든 영화가 아닌데 재미있게 보는게 오히려 이상한거 아닌가. “가든”은 아담과 하와의 에덴 동산과 그 자신이 정원사이기도 했던 데릭 저먼의 개인적 모티브를 기반으로 두 명의 게이 커플이 등장하고 정체를 알 수 없는 여러 인물들이 나왔다 사라졌다 하는 기묘한 영화다. 제작 방식 역시 상업 영화들과는 판이하게 달라 자연스러운 편집, 음향 등의 기본적인 기술들조차 가볍게 무시되고 있었다.

이런 영화는 대중들이 보고 즐기는, 영화라는 장르의 발전적 흐름과 상관 없이 만들어진 작품이다. 오히려 활동 사진이라는 매체로 구현된 미술과 문학의 형식 실험이라고 하는 편이 적절하지 않겠나 싶다. “가든” 하나만 가지고 데릭 저먼의 영화가 전부 그렇다고 말하는 것은 조금 위험한 구석이 있다는 생각이다. 그의 대표작이라 언급되는 “카라바조”나 “비트겐슈타인”과 같은 영화를 보고서 평가해 볼 일이다.