과거사진상규명위

2007년 1월 25일

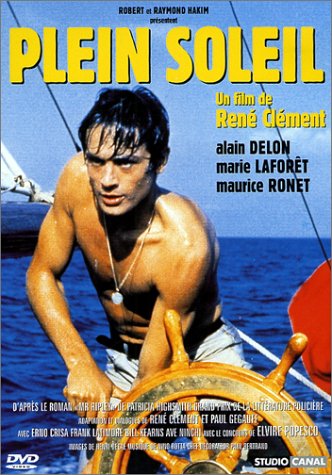

아름답고, 불안하고, 그래서 더 잔인한 – 을 한껏 빛나게 해줍니다. 퍼트리샤 하이스미스의 원작소설을 아직 읽어보진 못했기

때문에 어느 쪽이 더 원작에 가까운지, 하이스미스의 원작 소설이 원래 어떤 분위기였는지는 잘 모르겠지만, 맷 데이먼이 톰

리플리로 나왔던 <리플리>와 비교해 본다면 캐릭터간 감정의 흐름이 정반대인 것이 꽤 재미있습니다.

<리플리>에서의 리플리는 보통 디키를 ‘선망’할 뿐아니라 동경에서 비롯한 ‘애정’도 갖습니다. 자아도 참 약하지요.

하지만 <태양은 가득히>에서는 오히려, 오만하고 난봉꾼인 필립 그린리프(<수영장>에서도 알랭 들롱과 함께

공연했던 모리스 로네가 맡았습니다.)가 알랭 들롱의 리플리에게 압도되어 있는 것같습니다. 물론 워낙 돈 많은 귀족청년이신지라

리플리에게 못되게 굴지만, 특히 요트에서 (톰의 가방에서 자신의 은행내역을 발견한 뒤로) 자신을 죽이고 나면 어떻게 할 건지

꼬치꼬치 묻는 대화씬에서 그런 분위기가 확 살아요. 물론 ‘애정’같은 감정은 없지만, 뭐랄까, 두려움과 함께 경외감도 갖고있는

듯하고, 위협감을 느끼면서도 그걸 은근히 즐기는 듯한 분위기도 함께 있습니다. 육지에서야 돈과 지위로 허세를 부리며 자신의

겉모습을 부풀렸지만, 돈도 자신의 신분도 전혀 도움을 줄 수 없는 망망대해 위의 요트에서, 그는 본질적으로 강하고 단단한 존재

앞에 너무나 쉽게 자신의 연약함을 대비시킵니다. 당당하고 오만한 디키 앞에서 연약한 감정선을 드러내는 톰이 나오는

<리플리>와 반대라고 할 수 있겠죠.

겉으로는 그저 돈많은 친구 뒤를 따라다니며 뒷수발을 하는 하인친구를 하는 듯보이지만 본질적으로 강하고 단단하고 위험한,

그리고 내면의 불안함을 이러한 강함으로 충분히 상쇄시켜버릴 수 있고 때가 됐을 때 그 마각을 드러내 버리는, 그런 톰 리플리의

특징을 가장 잘 드러내주는 것이 바로 알랭 들롱의 완벽한 육체입니다. 눈을 치켜뜨고 심각한 표정을 지을 때의 알랭 들롱, 결코

두껍지 않지만 아주 단단해 뵈는 근육투성이인 상체를 드러내고 짧은 바지를 입은 알랭 들롱이 새파란 바다 위에서 요트를 몰고 있는

그 한 컷이, 바로 톰 리플리의 성격과 내면을 그대로 드러내준다고 할 수 있을 겁니다. 영화가 끝난 뒤 엘리베이터에서 우연히

만난 지인이 표현한 대로 “바다 위에 상체를 벗은 알랭 들롱만으로 영화 한 편이 되는” 이유는 바로 이런 이유 때문이죠.

사실 ‘사회적’ 결과물로 얻은 힘으로 가련하게 허세를 부리는 나약한 귀족/부르주아/왕족이, 단단하고 굳은 육체를 가진

노동계급/하층계급의 인물 앞에서 두려움을 느끼는 설정은 그리 낯선 것도 아닙니다. 우리가 다부진 육체를 가진 남자배우에게 끌리는

건 이것과 아주 비슷한 종류의 감정의 메커니즘 때문이기도 합니다. 우리의 실제 신분이 어떻건 누군가를 훔쳐보는 데에서 기인하는

우리 시선의 우월한 위치가 저런 두려움의 매혹을 비슷하게 재현시켜 준다고 생각할 수 있겠죠. 알랭 들롱이 귀족의 자제로 출연한다

했을 때 어울리지 않는다고 생각이 드는 건 바로 저런 강한 육체성이 주는 매력 때문일 겁니다.

하지만 곧 능숙하고 숙련된 프로페셔널의 솜씨로 정확하고 날카롭게 뒷마무리를 하며 그 연약함을 솜씨좋게 감추어버리는 선 굵은 남자

알랭 들롱의 매력은, 바로 이 영화에서 좀더 젊은 매력의 버전으로 이미 나타났던 것같습니다. 생각해 보니 제가 이번 알랭 들롱

회고전에서 처음으로 본 영화인 <수영장>에서도 이 매력이 드러나네요. 나타나는 순서는 조금 꼬여있지만요.

영화가 아주 솜씨가 좋아요. 전 사실 르네 클레망의 영화를 제대로 본 건 이 영화가 처음이라, 그의 원래의 연출 스타일에

대해선 잘 모르겠습니다. 하지만 이 영화에서 드러난 걸로만 본다면, 차갑고 날카로운 맺고 끊기의 미학이 잘 살아있지 싶어요.

정확하게 벽돌 하나하나를 쌓아올리는 집념의 연출솜씨라 해야 할까. 그러다가 영화 맨 마지막에, 마르쥬 호에 연결된 줄 끝으로

시체가 육지로 올라올 때 쾅! 하는 느낌은, 이제껏 제 템포를 유지하며 쌓아온 냉정하고 정확한 벽돌탑을 그 스스로 한꺼번에

와르르 무너뜨리는 듯한 느낌을 주며 정서적 충격을 가하지요. 하지만 스크린 밖에서 이어지는 마르쥬의 비명소리는, 이 무너뜨림이

그저 ‘흩어짐’이 아니라 역시 ‘잘 계산된 무너뜨리기’라는 느낌을 주며 순식간에 깔끔하게 정리를 해버립니다. 이후 에필로그처럼

붙는 마무리, 즉 경찰들이 체포하러 오는 것도 모른 채 해변가에서 고급 술을 즐기던 리플리가 전화 왔다는 이야기에 카메라 쪽으로

걸어오다가 스크린 밖으로 빠지고, 카메라가 그대로 바다를 보여준 채 ‘끝’을 맺는 방식은, 그의 범죄가 완전범죄가 되길

바라면서도 들통나기를 바라고, 그에게 역시 매혹을 느끼면서도 두려움을 느끼고 있던 관객에게 어떤 서정적인 허망감을 선사해

줍니다. 아주 멋진 솜씨였어요.

유명한 그 영화음악 테마가 니노 로타의 것인지는 몰랐네요. 오프닝 타이틀에서 니노

로타의 이름을 보는 순간 아주 아련한 향수에 젖는 것같았습니다. 제가 중학생 때만 해도 라디오의 영화음악실에서는 ‘고전적인’

영화음악 테마가 꽤 자주 흘러나왔고, 니노 로타 역시 단골 아이템이었습니다. 그 당시에 니노 로타는 이미 ‘옛날 영화의 곡들을

만든 아주 유명한 사람’이었는데도요. (그럴 수밖에요, IMDB를 찾아보니 니노 로타가 죽은 게 1979년이었는데요.) 요즘은

다들 한스 짐머나 하워드 쇼어, 제임스 뉴튼 하워드를(엔니오 모리코네마저도 옛사람이 된 듯한 기분이 들어요.), 아니 이병우와

조영욱을 얘기하고, 니노 로타를 잊어버린 것만 같아요. 하지만 이 글을 읽는 그 누구나 니노 로타의 음악을 한번쯤은 들어봤을

겁니다. 제피렐리의 <로미오와 줄리엣>도, 코폴라의 <대부> 시리즈도, <길 – 라 스트라다>를

비롯한 펠리니의 일련의 영화들과 비스콘티의 영화 몇 편도 다들 니노 로타의 음악이 덧씌워진 작품들이었으니까요.

노바리(invinoveritas@hanmir.com)