아주 오래 전부터 <파리, 텍사스>는 <테스>, <캣 피플>, <마리아스 러버>와 비슷한 이미지(어른들만 볼 수 있는)의 나타샤 킨스키 주연 영화였었는데, 언제부턴가는 빔 벤더스의 전설적인 예술 영화인데 나타샤 킨스키도 나온 영화로 그 이미지가 수정되어 있었다. 그러나 영화는 직접 보지 않으면 끝까지 ‘아마 그럴 것이다’ 하는 이미지만 갖게 될 뿐, 결코 내 것이 되지는 못하고 만다. 사실 세계 영화사에 오래 남을 거장들의 작품이나 누구나 칭송해 마지 않는 걸작들에 대해 요즘 뜨는 영화들에 대한 호기심과 궁금증 수준 이상의 각별한 열의를 발휘하지 못하는 편인 나로서는 이번 필름포럼의 기획전에 포함된 <파리, 텍사스>의 상영도 그저 시간이 맞으면이나 볼까 말까 했던 수준이었다. 남들이 다 좋다고들 하는 <베를린 천사의 시>도 비디오로 한번 보다가 지루해서 말았고 역시 남들이 다 좋다고들 하는 <부에나비스타 소셜 클럽> 또한 내겐 그저 그랬던 터라 빔 벤더스의 걸작이 왔다고 해서 특별히 들떠야할 이유도 없었다.

그러다가 이 영화를 놓치지 말자고 마음을 먹게 된 것은 베네딕도미디어의 임인덕 신부가 꼽은 ‘내 인생의 영화 10편’ 가운데 1등을 <파리, 텍사스>가 먹고 있는 걸 보았던 탓이다. 베네딕도미디어 하면 키에슬롭스키의 <십계>를 비디오로 출시한 거기 아닌가. 뭐 음악이나 영화나, 대개 이런 식이다. 많고 많은 작품들 중에서 ‘하필 그것’이 되게 만드는 부가적인 정보가 접수되면 더이상 많고 많은 작품들 가운데 ‘그 작품’으로 자리를 차지한다. 그러다 결국 그 음악을 듣거나 그 영화를 보게 되면 ‘내 것’이 되는 과정을 밟게 된다. 이제 직접 보았고 천천히 ‘내 것’이 되는 과정을 밟게 된 “파리, 텍사스”는 그러나 내 인생의 영화가 될 작품은 아니다. 하지만 임인덕 신부가 왜 자기 인생의 영화 1등으로 <파리, 텍사스>를 꼽았는지는 대충 짐작이 간다. <파리, 텍사스>는 다름아닌 인간의 구원, 관계의 회복에 대한 이야기이고 이런 점이 임인덕 신부에게는 크게 어필했던 것이 아닌가 싶다. 물론 여기에는 그 영화를 보았을 때의 각별한 기억이나 그런 경험이 함께 작용했을 때 비로소 ‘내 인생의 영화’라고까지 할 수 있게 된다는 점도 염두에 두어야 할 것이다.

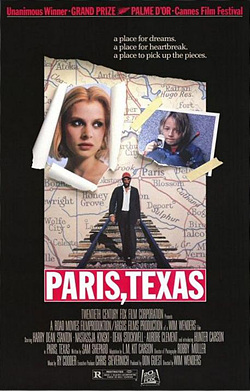

영화의 오프닝에서 유일하게 눈에 띈 것은 샘 셰퍼드가 각색을 했다는 사실이었는데, 여기서 나는 폴커 슐렌도르프가 감독하고 샘 셰퍼드와 쥴리 델피가 공연한 <사랑과 슬픔의 여로>를 떠올리면서 독일 감독들과 샘 셰퍼드의 관계가 잠시 궁금했었다. 영화 중간에는 나타샤 킨스키의 기둥 서방 같은 인물로 <천국 보다 낯선>에 출연했던 배우가 잠깐 나오는데, 그러고 보니 짐 자무쉬가 빔 벤더스 감독이 사용했던 영화 세트들을 재활용해서 <천국 보다 낯선>을 찍었다는 얘기를 언젠가 들었던 것 같기도 했다. 영화가 시작되면 평생 단역 전문인줄로만 알았던 해리 딘 스탠튼이 40일간 사막에서 금식을 하고 돌아온 예수처럼 심각하게 꾀죄죄한 몰골로 텍사스의 뙤약볕 아래 등장한다. 그리고 얼마 전에 사망한 딘 스톡웰이 그의 동생으로 등장하고, 나타샤 킨스키는 그로부터 한참이나 지나서야 뒤늦게 나타난다. 요즘의 감각으로는 다소 느린 호흡으로, <파리, 텍사스>는 희망을 얘기한다. 비슷한 주제를 다뤘지만 <친절한 금자씨>에서는 볼 수 없었던, 인간 구원의 가능성을 <파리, 텍사스>는 마침내 찾아낸다.