바야흐로 7월이다. 7월에는 여름휴가를 생각해야 하고 또 떠나야 한다. 모든 여행이 마찬가지지만 특히 여름 휴가에는 좋은 음악이 함께 해주면 더욱 좋다. 목적지까지 가고 오는 길 위에서 듣는 음악은 기분을 한층 상쾌하게 해주고 또 지루함을 덜어주곤 하지 않던가. 여름 휴가 길에 듣기 좋은 음악 앨범 몇 장을 골라봤다.

노르웨이 베르겐 출신의 두 청년, 쾌적함의 제왕 Kings of Convenience의 두번째 앨범 <Riot on an Empty Street>이다. 2004년 앨범인데도 아직까지 이 만큼 파릇파릇한 음악을 못들어봤다. 어쿠스틱 기타와 피아노 연주를 기본으로 곡에 따라 트럼본(Live Long)이나 첼로(Cayman Islands), 여성 보컬 게스트 Feist(Misread)와의 주옥같은 협연이 펼쳐지기도 한다. Kings of Convenience의 최고 매력은 뭐니뭐니 해도 Erlend Øye와 Eirik Glambek Bøe 두 남성 보컬의 읖조리는 듯한 음색이다. 사이먼 앤 가펑클도 울고 갈 이들의 음악은 세련된 기교를 뽑내기 보다는 담백함과 편안함을 강조하는 스칸디나비아의 시원한 바람같다.

벌써 7번째 정규 앨범을 발매한 Paris Match의 2002년 세번째 앨범 <Type III>다. 두 남자가 곡을 만들고 연주하면 그 위에 청량감 만점의 여성 보컬이 얹히는 식이다. 여자 친구와 드라이브하는 기분으로 만들었다는 말처럼 앨범 자켓에는 연두색 매니큐어를 칠한 맨발 두 짝이 얹혀있고 차창에는 조금전에 그친 빗방울과 저 멀리 바닷새 몇 마리가 보인다. 앨범의 컨셉 자체가 여행인데 여행길에 듣는 기분은 오죽 하겠는가. 특히 Saturday와 Soft Paradise On Sunset은 처음부터 귀에 휘감길 뿐만 아니라 듣고 또 들어도 질리지가 않는 최고의 트랙이다. 무엇보다 중독성 강한 미즈노 마리의 목소리가 최고의 청량제 역할을 한다.

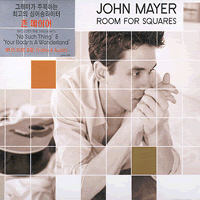

노래도 잘 만들고 기타 연주와 보컬 실력도 수준급인 John Mayer의 2001년 데뷔 앨범 <Room For Squares>다. 원래 <Inside Wants Out>이라는 EP로 데뷔했다가 메이저 음반사에 픽업되어 새로운 편곡으로 녹음하고 여기에 새로운 곡들도 몇 곡 추가해서 다시 내놓은 앨범이다. 특히 Back To You는 누가 들어도 단연 No. 1으로 꼽게 되는 명곡. 언듯 데이브 매튜스와 비슷한 음색의 목소리라서 듣는 이에 따라 약간 취향을 탈 수도 있겠지만 워낙 곡들이 발랄하고 좋아서 전반적으로 듣기에 부담이 없다. 이거 듣고 마음에 들면 <Heavier Things>(2003)와 <Continuum>(2006), 그리고 라이브 앨범들도 있으니 계속 달리면 된다.

유럽 쪽은 DJ 출신의 남성 듀오가 많은데 그 중 영국 런던 출신인 Zero 7의 음악성은 단연 돋보이는 편이다. 이들은 자신들이 직접 노래를 부르지 않고 다른 재능있는 신인 가수들을 불러다가 시켜 버릇한다. 그래서 보컬이 없는 연주곡도 있다. 시아 풀러가 부른 Destiny가 수록된 데뷔 앨범 <Simple Things>(2001)을 귀에 꽂으면 그 순간 주변 환경이 달리 보이고 마치 딴 세상에 와 있는 기분이 든다. 기본적으로 일렉트로닉 라운지 계열이라고 하지만 아름다운 멜로디와 어쿠스틱 사운드의 배합이 Zero 7의 강점이라고 할 수 있겠다. 드라이브용 음악이라고 할 수는 없지만 휴가지가 마음에 들지 않을 때 비상 상비약 같은 역할을 해줄 수 있겠다. Zero 7의 다른 앨범으로는 <When It Falls>(2004)와 <The Garden>(2006)도 있다.

몇 년 전 때아닌 젊은 남성 재즈 보컬리스트 붐이 일어났었는데(그게 뭔 소리냐고 하신다면 패스) 캐나다 출신인 마이클 부블레(Michael Buble)와 영국 출신 제이미 컬럼(Jamie Cullum)이 그 주인공이었다. 좀 더 스탠다드한 스타일의 마이클 부블레과 달리 제이미 컬럼은 라디오헤드나 다른 장르의 곡들을 편곡해서 부르는 등 좀 더 대중적인 팝재즈를 구사한다고 할 수 있겠다. 피아노를 직접 연주하면서 노래하는 제이미 컬럼의 데뷔 앨범 <Twentysomething>에는 빌리 조엘을 연상케 하는 These Are The Days, 다이나 워싱턴의 노래로 유명했던 What A Difference A Day Made 등이 수록되어 있다. 2005년에 두번째 앨범 <Catching Tales>도 함께 들어볼만 하다.

이외에 Jack Johnson이나 Jason Mraz 등도 여행길에 좋은 동행이 되어줄 수 있는 음악을 들려준다. 사실 여행용 음악이 따로 있는 건 아니겠지만 기왕이면 듣는 이의 마음을 가볍게 해주고 또 누가 함께 들어도 쉽게 즐길 수 있는 음악이 좀 더 낫지 않나 싶다. 평소 Radiohead나 Depeche Mode 등을 즐겨 듣지만 여행 중에는 잘 안꺼내 들게 되는 건 그런 이유 때문인 것 같다.

![[영진공 62호]헤비죠의 중얼중얼 – Bob Dylan – Modern Times](http://0jin0.com/wp-content/uploads/1/dlk1024.jpg)

![[영진공 62호]헤비죠의 중얼중얼 – Voivod – Katorz](http://0jin0.com/wp-content/uploads/1/dlk1023.jpg)