노라 에프런

Nora Ephron

(1941. 5. 9. ~ 2012. 6. 26.)

○ 노라 에프런: 극작가, 영화감독

○ 주요 작품:

“해리가 샐리를 만났을때”(1989), “시애틀의 잠 못 이루는 밤”(1993),

“유브 갓 메일”(1998), “줄리 & 줄리아”(2009)

○ 연혁 및 작품: 다음 영화 링크

삼가 고인의 명복을 빕니다.

영진공 일동

딴지 영진공

노라 에프런

Nora Ephron

(1941. 5. 9. ~ 2012. 6. 26.)

○ 노라 에프런: 극작가, 영화감독

○ 주요 작품:

“해리가 샐리를 만났을때”(1989), “시애틀의 잠 못 이루는 밤”(1993),

“유브 갓 메일”(1998), “줄리 & 줄리아”(2009)

○ 연혁 및 작품: 다음 영화 링크

삼가 고인의 명복을 빕니다.

영진공 일동

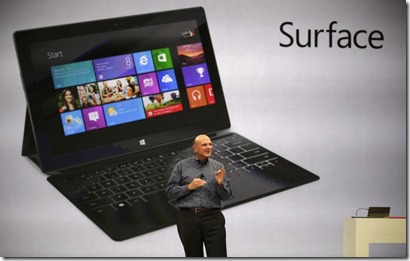

최근에 MS는 서피스 발표회와 윈도우폰 8 발표회를 연달아 가졌다. 여기서 보여준 MS의 모습은 업계 관계자들이 평소에 두려워하던 끝판왕이 아니라, 빨간 바가지가 잘 팔릴까 노란 바가지가 잘 팔릴까 고민하며 갈팡질팡하는 노점상 아저씨에 가까웠다.

서피스가 서로 호환이 안 되는 ARM과 인텔 플랫폼으로 나왔다는 것부터 시작해서, 키보드 달린 마그네슘 커버를 씌우는 순간 울트라북과 별 구분이 안 된다는 것은 물론, 가격과 발매일조차 언급하지 않고 넘어갔다는 사실에 이르기까지, 서피스 발표회는 도대체 뭐가 뭔지 알 수 없는 모호함으로 얼룩져 있었다.

하지만 무엇보다도 가장 치명적인 사실은 MS가 감히 OEM 하드웨어 벤더들의 나와바리를 찝적대기 시작했다는 것이다. 에이서나 아수스 같은 파트너들조차 사전에 전혀 통보받은 바 없다는 얘기가 공공연히 나돌고 있을 정도다(http://techit.co.kr/5583 ).

하지만 이것조차도 윈도우폰 발표회에서 보여준 난감함에 비하면 아무것도 아니다. MS는 새로 나올 윈도우폰 8 OS의 장점을 한껏 설명한 다음, 마지막으로 윈도우폰 7 하드웨어는 윈도우폰 8으로 업그레이드가 안 될 거라는 얘기를 조심스럽게 꺼냈다. 그러면서 기존 윈도우폰 7 사용자들을 위해 7.8 업그레이드를 내놓을 거라며 생색을 냈다.

당연한 얘기지만 그 얘기를 듣고 즐거워하는 사람들은 아무도 없었다. 윈도우폰 7을 샀던 사람들은 다들 얼굴빛이 시뻘겋게 달아올라서 아우성을 쳐댔다. 이것 하나만으로도 해상도 지원 확대니, 멀티 코어 지원이니, 윈도 8과 같은 커널을 쓰고 개발 환경이 호환된다는 점이니, 졸라 빠른 IE 10 모바일이 탑재되었다느니 하는 장점들은 순식간에 묻혀버리고 말았다.

그러나 진짜 대박은 윈도우폰 8이 가을에나 나올 거란 대목이었다. 다시 말해 불쌍한 노키아는 가을이 올 때까지 윈도우폰 8으로 업그레이드도 안 되는 찐따 윈도우폰 7 스마트폰 재고를 잔뜩 떠안은 채 빌빌대고 있어야 한다는 뜻이다. MS는 과연 이 사실을 노키아에게 미리 귀띔이라도 해 줬을까? 글쎄, 서피스 발표회의 전례를 보면 절대 그랬을 거 같지 않은데.

이 와중에 에이서 창업자 스탠 시는 서피스는 MS가 파트너를 끌어들이기 위한 수단이라며, 다른 제조사들의 윈도우 8 타블렛이 늘어나면 MS가 발을 뺄 거라는 희망 섞인 전망을 내놓았다 (관련기사 http://www.digitimes.com/news/a20120619PD224.html ). 순진한 노친네 같으니라고.

만일 서피스가 대박이 터진다면 MS는 후속 기종을 내놓을 것이다. 잘 팔리는 걸 왜 안 만든단 말인가? 반대로 서피스가 쪽박을 찬다면 그 어떤 제조사도 윈도우 8 타블렛을 만들려 하지 않을 것이고, 결국 MS는 혼자서라도 후속기종을 계속 내놔야 하는 처지에 내몰리게 된다.

그뿐만이 아니다. 지금 이 시점에서 윈도우폰 7 스마트폰을 만들고 판매하는 회사는 사실상 노키아밖에 없는 상황에서, 윈도우폰 7의 8 업그레이드 불가 정책을 발표한다는 것은 노키아의 심장에 말뚝을 박는 짓이나 다름없다. 하지만 MS는 그 짓을 해치웠다. 아주 태연하게.

이걸 두고 이미 여러가지 추측과 음모론이 횡행하고 있다. MS가 본격적으로 하드웨어 사업에 뛰어들 거라는 둥, 결국엔 스마트폰도 직접 만들 거라는 둥, 노키아를 인수할 거라는 둥, 하여간 나올 수 있는 이야기는 다 나오고 있다.

하지만 막상 MS의 입장은 굉장히 어정쩡하다. 서피스를 발표하면서 가격과 발매일은 언급하지 않은 걸 보면, 실제로 제품을 판매할 의지가 있는지조차 의심스럽다. 가장 충실했던 파트너인 노키아에게 치명적인 일격을 날리면서도 노키아를 포함한 윈도폰 파트너들을 자랑스럽게 발표하는 걸 보면, 뻔뻔하다고 해야 할 지 아니면 미쳤다고 해야 할 지 도무지 알 수 없을 지경이다.

이해는 된다. 애플이나 구글이 엄청 잘나가는 꼴을 보면서 가만 있을 수는 없겠고, 자기들도 하드웨어 사업에 뛰어들어야겠다 생각해 일을 저질렀지만, 아직까지도 회사의 가장 큰 수익원이 윈도 OS와 오피스란 점에선 기존 파트너들 눈치를 아예 안 볼 수 없겠고, 나름대로 큰 그림을 그리며 윈도폰 OS을 업그레이드하다 보니 기존 제품 지원은 물건너 가버렸고, 그렇다고 이 시점에서 발표를 미뤘다간 구글하고 애플 뉴스에 파묻힐 거라고 마케팅 부서가 항의를 하고 ……

그런 식으로 꼬이고 꼬인 끝에 작금의 상황에 도달했으리라는 건 대강 짐작이 간다. 하지만 소비자나 파트너는 물론 투자자 중에서 이런 상황을 반길 자는 아무도 없으리라.

삽질은 혼자서만 피곤한 거다.

하지만 뻘짓은 여러 사람을 피곤하게 만든다.

지금 MS가 하는 짓거리는 의심의 여지 없는 뻘짓이다.

과연 MS는 이런 뻘짓을 벌이고도 성과를 거둘 수 있을까?

아니면 그냥 뻘 속에 가라앉을까?

영진공 DJ Han

도대체 스팸메일은 왜 스팸메일로 불리는 걸까???

스팸은 ‘Spiced Ham’의 줄임말로,

미국 호멜 식품에서 1937년에 판매를 시작한 양념 햄인데,

이게 어이하여 ‘사용자가 동의하지 않거나 원하지 않는 내용을 포함해 무단으로 송신되는 메일’의 이름이 되어버렸단 말인가.

|  |

뭐 이제는 다들 그 유래를 알고 계시겠지만, 그 답은 아래에 나와있다.

1969년에 처음 방영되기 시작하여 1974년에 종영한 몬티 파이떤(Monty Python)이라는 ‘초현실주의’ 코메디 그룹이 있었다.

여기의 구성원들을 보자면,

영화 팬이라면 다 아실만한 테리 길리엄,

“해리 포터” 시리즈, “미녀삼총사” 2편, “슈렉” 시리즈에서 만나 볼 수 있는 존 클리즈,

내과의사 출신의 故 그래험 채프먼,

정치평론가이기도 한 테리 존스,

여행기 작가이자 예능인인 마이클 페일린,

싱어송라이터인 에릭 아이들 등이 있다.

그들이 1970년에 TV쇼에서 연기한 것이 위의 동영상인데,

보시다시피 어디에나 스팸은 빠지질 않는다.

싫다고 해도 귀찮다고 해도 닥치라고 해도 스팸은 계속 나온다.

이게 바로 스팸메일이 스팸메일로 불리게 된 연유이다.

그런데 사실 이들은 우리에게는 그닥 잘 알려져있지 않지만,

1970년대 당시는 물론이고 지금까지도 영국과 구미권에서 이들의 작품은 컬트에 가까운 인기를 누리고 있다.

이들의 작품은 요새 우리 말로 하자면,

조! + 강남좌파 + 병맛 의 범벅이라고 할 수 있는데,

실제 이들의 작품 중엔 ‘병림픽’이라는 코너도 있었다.

몬티 파이떤은 지금까지 일곱 편의 영화를 발표하였는데,

그 중 모음집, 실황공연, 회고록을 제외한 순수 제작 작품은 다음과 같다.

1. Monty Python and the Holy Grail (성배, 1974)

2. Monty Python’s Life of Brian (브라이언의 일생, 1979)

3. Monty Python’s The Meaning of Life (삶의 의미, 1983)

위 세 작품은 무척 재미있고 매우 작품성이 뛰어난 영화라고 평가되고 있으니,

혹시라도 접해보지 못하신 분들은 꼭 감상해 보시라고 권하는 바이다.

그 중 “The Meaning of Life”에 나오는 장면에서 하나를 살짝 맛보기로 보실텐데,

사실 이 노래가 나오기 전의 내용이 노래로 이어지는데,

그 장면은 유툽 등에서 찾아보시기 바란다.

그래야 이 장면이 무엇을 말하고자 하는 것인지 더 이해가 잘 될터이니 ……

The Universe Song (또는 Galaxy Song)

By Monty Python (1983)

Whenever the life gets you down, Mrs. Brown,

And things seem hard or tough,

People are stupid, obnoxious or daft,

And you feel that you had quite enough,

삶이 당신을 실망시킬 때,

사는 게 힘들고 괴로울 때,

주변 사람들이 모두 멍청하고 역겹고 정신이상으로 보일 때,

도저히 그런 것들을 더 이상 참을 수 없을 때,

Just remember that you’re standing on a planet that’s evolving

And revolving at nine hundred miles an hour,

That’s orbiting at nineteen miles a second, so it’s reckoned,

A sun that is the source of all our power.

The sun and you and me and all the stars that we can see

Are moving at a million miles a day

In an outer spiral arm, at forty thousand miles an hour,

Of the galaxy we call the ‘Milky Way’.

이것만 생각하세요,

당신이 살고 있는 이 지구는 날마다 진화하며,

한 시간에 9백 마일 (1,440Km)의 속도로 자전하고 있다는 걸,

그리고 계산해 보면 1초에 19 마일 (30Km)의 속도로 공전하고 있죠,

태양은 모든 에너지의 원천이고요,

태양과 당신, 그리고 나, 또한 우리가 볼 수 있는 모든 별들은,

하루에 1백만 마일 (160만Km)의 거리를 움직이고 있어요,

우리가 “은하수”라 부르는 은하계의 바깥쪽에서,

1시간에 4,000마일 (6,400Km)의 속도로요.

Our galaxy itself contains a hundred billion stars.

It’s a hundred thousand light years side to side.

It bulges in the middle, sixteen thousand light years thick,

But out by us, it’s just three thousand light years wide.

We’re thirty thousand light years from galactic central point.

We go ’round every two hundred million years,

And our galaxy is only one of millions of billions

In this amazing and expanding universe.

우리의 은하계에는 약 일천억 개의 별이 있고요,

끝에서 끝은 십만 광년의 거리가 되고요,

불룩 솟은 가운데는 일만 육천 광년의 넓이죠,

하지만 지구에서 따지면 그저 삼천 광년 거리 밖에 안돼요,

우리는 은하계 중심으로부터 약 삼만 광년 정도 떨어져 있고,

매 2억년 마다 한 바퀴를 돌죠,

하지만 우리의 은하계는 계속 팽창하는 놀라운 우주 속에서,

수십억 개 은하계의 하나에 불과하답니다.

The universe itself keeps on expanding and expanding

in all of the directions it can whiz,

As fast as it can go, at the speed of light, you know,

Twelve million miles a minute, and that’s the fastest speed there is.

우주는 언제나 항상 팽창을 거듭하고 있죠,

소리를 내며 모든 방향으로 말이죠,

빛의 속도로 아주 빠르게요,

일분에 천이백만 마일 (1,920만 Km)의 속도가,

가장 빠른 속도랍니다.

So remember, when you’re feeling very small and insecure,

How amazingly unlikely is your birth,

And pray that there’s intelligent life somewhere up in space,

‘Cause there’s bugger all down here on Earth.

그러니,

당신이 아주 작게 느껴지고 불안할 때,

당신의 탄생이 얼마나 굉장한 일이었는지를 기억하세요,

그리고 기도하세요,

우주 저 어딘가에 지능을 갖춘 생명체가 존재하기를,

왜냐하면 이 놈의 지구에는 온통 사기꾼만 가득하니까요.

영진공 이규훈

* 스포일러 잔뜩 … 주의 요망 *

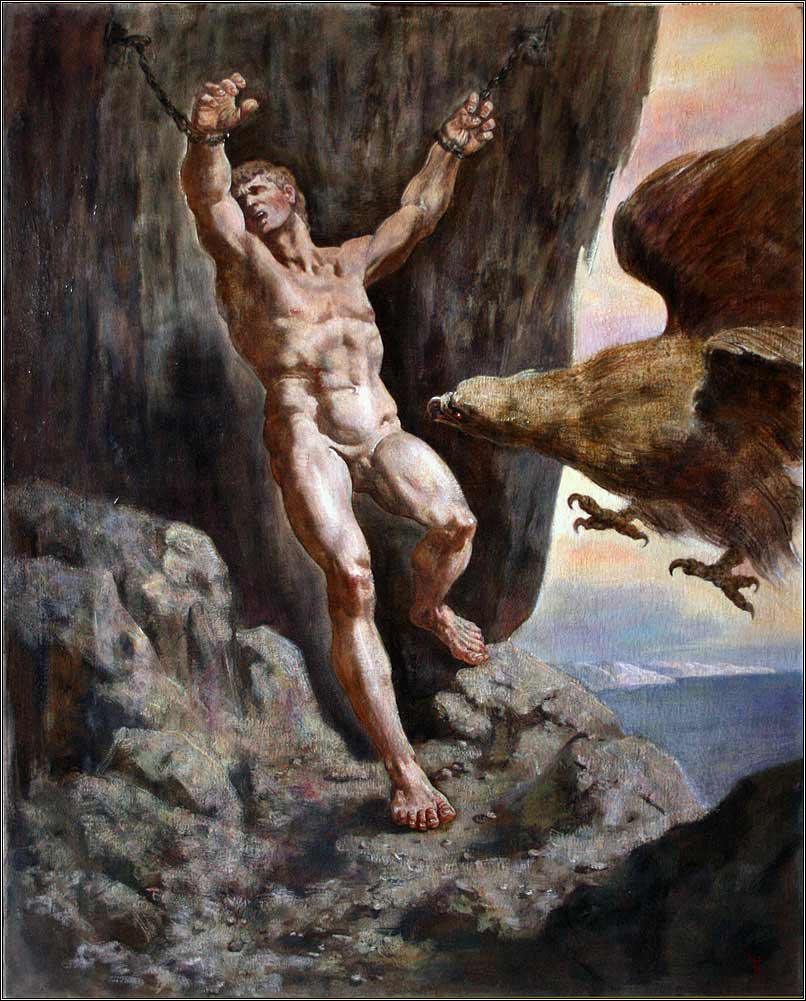

과학적이거나 논리적인 세부사항에서 빈틈이 많긴 하지만, “프로메테우스 (Prometeus)

“는 여운이 깊게 남는 영화다.

그 이유는 이 영화의 정서적인 구조가 아주 간결하고 두툼하기 때문이다. 이 영화는 믿음과 배신의 과정, 선망과 환멸의 과정, 그리고 원망과 복수의 과정을 담고 있다. 그리고 이 3가지 과정은 우리가 성장하며 겪었던, 그 중에서도 가장 뇌리 깊숙이 남았던 정서적 경험의 원형이라 할 수 있다. 이를 위해 영화는 외계인과 인간, 탐사대와 데이빗 이라는 구도를 사용한다.

영화의 시작점에서 관객들은 한 인간형 외계인이 웅대한 지구의 자연 속에서 정체불명의 물질을 섭취하고 분해되는 장면을 본다. 배경음악이나 주변 환경, 그리고 그 사건의 결과를 보며 대개의 관객들은 그것이 진화를 촉발하기 위한 일종의 희생이라고 해석한다.

그로부터 수억 년 후, 인류는 고대 벽화들 속에서 그 외계인의 자취를 찾아내고 흔적을 따라 우주탐사여행을 떠난다. 이 프로젝트의 발제자인 두 고고학자는 희망에 부풀어 있다. 그들은 그 픽토그램을 부모가 남겨놓은 초청장이라고 해석하고, 자신들이 부모를 찾아가는 첫 번째 자녀들이라고 믿었기 때문이다. 즉, 그들은 이 외계인들에 대해 막연한 기대와 희망을 가지고 있다. 그 기대와 희망은 행성에 도착한 이후 그들이 왜 그렇게 자신만만하게 헬멧을 벗고 무모한 탐사를 벌였는지를 설명한다. 그들은 전적으로 자신들의 창조주를 믿고 있었던 것이다.

“그 분들이 우리에게 해롭거나 나쁜 것을 주실 리가 없어. 이 모든 것이 우리를 위해 준비해 두신 거야!”

하지만 정작 그들 자신은 인류가 만들어낸 새로운 종, 안드로이드 데이빗에 대해서 별로 호의적이지 않다. 아니 정확히 말하자면 적극적인 차별을 한다. 데이빗의 능력이 아무리 출중하다고 해도 그것은 자기들이 그렇게 만든 것에 불과하며, 데이빗에게는 근본적인 결함이 있다고, 즉 영혼이 결여되어 있다고 믿는다(사실 데이빗에게 결여된 유일한 능력은 아마도 생식능력 뿐이리라). 그래서 그들은 데이빗이 인간을 흉내낼수록 더 거부감을 보인다.

그 데이빗은 찰리 박사에게 질문한다. “인간은 왜 자기를 창조했을까?”

사실 이것은 인류가 외계인에게 묻고자 하는 질문이다. 찰리는 “그냥 그저 그럴 수 있으니까.”라고 답한다. 별다른 이유도 없고, 큰 뜻도 없고 그냥 할 수 있으니까 해 본거지 라는 얘기다. 이 대답에 대한 데이빗의 반응은 저릿하다. “만약 (니들) 창조주로부터 그런 대답을 듣게 된다면 (너는) 어떤 기분일까?”

이 두 가지의 태도, 자기들의 창조주에 대해서는 원대한 희망과 기대를 가지고 있으면서 정작 자기들의 창조물에 대해서는 비하와 경멸적 태도를 보이는 인간의 이중성은 사실 복선이다. 그 복선은 외계인의 DNA가 인류와 완벽하게 일치한다는(사실 과학적으로는 말이 안되는) 단서를 통해 결말을 암시한다.

그네들도 결국 인간과 다를 바 없는 존재인 것이다. 그들 역시 인간과 마찬가지로 그냥 할 수 있으니까 만들어 본 것이다. 그런데 자기들이 만들어놓은 애들이 ‘왜 우릴 만드셨나요’ 따위의 질문을 하러 1조 달러를 들여 수조킬로를 건너왔다고 하면 과연 어떤 반응을 보일까. 영화의 결말은 여기서 이미 결정되었다. 인간이라면 데이빗을 어떤 곳에 “인간 대신” 보낼까? 안락하고 친절한 환경? 아니면 인간이 도저히 감당하기 어려운 험하고 독한 환경? 자기들은 하지 않을 것을 남에게는 기대하는 자가당착.

데이빗이 인간에게 가지는 감정. 여기서 잠깐, 감정은 합리적인 정보처리의 결과물이다. 아무리 인조인간이라 해도 정보처리능력으로는 인류 상위 1%에 해당할 데이빗에게 감정이 없을 리 없다. 물론 그 감정의 양상은 아마도 빅뱅이론의 셀든과 크게 다르지 않을 것이지만. 어쨌든 데이빗이 인간에 대해 가지는 감정은 비커스가 웨일랜드 회장에게 가지는 감정을 통해 드러난다.

데이빗을 만든 것은 인간이나 데이빗이 인류 전체에게 신세를 진 것이라 말하기는 어렵다. 데이빗이 그나마 가장 큰 신세를 진 사람은 자본을 댄 웨일랜드 회장이다. 하지만 나머지 인간들은? 그들과 데이빗은 사실 동격이다. 그 때문에 그들은 더욱 데이빗을 차별하려 든다. 비커스가 특히 그렇다. 웨일랜드의 인정을 향해 투구하는 그녀는 서자 앞에서 적통을 인정받기를 바라는 적자다. 그리고 그녀가 웨일랜드에게 가지는 감정은 바로 원망과 복수심이다. 자신이 간절히 원하는 것을 가지고 있으면서도 마치 줄 것 처럼 폼은 다 잡으면서도 결코 주지 않는 존재에 대해 느끼는 감정. 데이빗은 인간들에게 거의 비슷한 감정을 경험한다. 그 감정은 나중에 엘리자베스가 외계인에게 느끼는 것이기도 하다.

영화가 종반을 향해 가면서 관객들은 더 이상 영화의 첫 장면을 숭고하고 거룩한 희생으로 느끼지 못한다. 그 장면은 처형이거나, 그들만의 종교적 의식이거나, 아니면 그저 치기 넘치는 도박이었을수도 있다. 이 장면이 인류 창조를 묘사한다고 봤을 때, 결국 이런 해석과 감정은 창조 자체에 대한 것이 된다.

굳이 영화 프로메테우스가 말해주는 인류 창조의 비밀을 이야기하라면 결국 이렇게 말할 수 있다. 우리가 여기에 존재하는 이유나 의미 따위는 아예 없는 것이다. 우리를 만든 애들도 아무 개념 없이 저지른 짓이고, 당연히 우리가 그네들에게 고마워하거나 그네들을 숭배할 이유 따위도 없는 것이다. 그러니 그네들에게 무슨 대단한 대답이 있으리라 기대하기 보다는 지금 여기 나 자신에게서 인생의 답을 찾는 것이 최선이다.

물론 이건 인류 공용의 진리라기 보다는 그저 리들리 스콧 개인의 이야기겠지만, 그렇게 보자면 “프로메테우스”는 전 인류가 공유하는 ‘파랑새’ 설화의 SF 버전인 셈이다.

영진공 짱가

1980년대의 DC Comics 만화를 원작으로 한 영화 “V for Vendetta”(2006).

이 영화에서 여주인공 Evey는 우연히(?) 발견한 “발레리”라는 여인의 편지를 통해 “공포”를 이겨내게 된다.

만화 원작에 나오는 이 편지의 원문을 옮겨 보았다.

I don’t know who you are. Please believe. There is no way I can convince you that this is not one of their tricks. But I don’t care. I am me, and I don’t know who you are, but I love you.

나는 당신이 누군지 모릅니다. 하지만 믿어주세요. 이 편지가 저들의 더러운 술책 중의 하나라고 생각하실지 모르겠지만 그런 건 상관없어요. 나는 나예요. 그리고 당신이 누군지는 모르지만 당신을 사랑해요.

I have a pencil. A little one they did not find. I am a women. I hid it inside me. Perhaps I won’t be able to write again, so this is a long letter about my life. It is the only autobiography I have ever written and oh God I’m writing it on toilet paper.

내겐 연필이 있어요. 아주 작아서 저들이 찾아내지 못했죠. 난 여자라서 몸 안에 감출 수 있었답니다. 더 이상은 글을 쓸 수 없을 것 같아서 여기에 나의 인생에 대해 긴 편지를 쓴답니다. 이건 하나 밖에 없는 내 자서전 인데, 그걸 화장실 휴지에다 쓰게 될 줄이야.

I was born in Nottingham in 1957, and it rained a lot. I passed my eleven plus and went to girl’s Grammar. I wanted to be an actress.

난 1957년 노팅엄에서 태어났어요. 비가 무척 많이 내렸죠. 열 한 살이 넘어서 여학교에 가게 되었죠. 난 배우가 되고 싶었어요.

I met my first girlfriend at school. Her name was Sara. She was fourteen and I was fifteen but we were both in Miss. Watson’s class. Her wrists. Her wrists were beautiful. I sat in biology class, staring at the picket rabbit foetus in its jar, listening while Mr. Hird said it was an adolescent phase that people outgrew. Sara did. I didn’t.

첫 여자친구, 사라를 그 학교에서 만났어요. 그때 사라는 열 네 살이었고 난 열 다섯 살이었지만 둘 다 왓슨 선생님의 수업을 듣게 되었죠. 그녀의 손목. 그녀의 손목은 아름다왔어요. 생물시간에 유리병에 담긴 토끼의 태아를 바라보면서 허드 선생님의 말씀을 들었죠. 청소년기에 겪는 혼란일 뿐이라고. 사라는 그랬지만 난 아니었어요.

In 1976 I stopped pretending and took a girl called Christine home to meet my parents. A week later I enrolled at drama college. My mother said I broke her heart.

1976년에 더 이상은 숨기지 않고 크리스틴을 부모님께 인사드렸죠. 일주일 후에 연기자 학교에 등록했고요. 어머님이 그러시대요. 내가 당신의 가슴을 찢어 놓았다고.

But it was my integrity that was important. Is that so selfish? It sells for so little, but it’s all we have left in this place. It is the very last inch of us. But within that inch we are free.

하지만 나는 나와 내 삶에 충실하고 싶었어요. 내가 이기적인가요? 비록 아주 하찮을 지 몰라도 나와 내 삶에 충실하는 것은 우리에게 허락된 유일한 것이잖아요. 우리에게 허락된 아주 작은 것. 그러나 그 안에서 우리는 자유로울 수 있죠.

London. I was happy in London. In 1981 I played Dandini in Cinderella. My first rep work. The world was strange and rustling and busy, with invisible crowds behind the hot lights and all that breathless glamour. It was exciting and it was lonely. At nights I’d go to the Crew-Ins or one of the other clubs. But I was stand-offish and didn’t mix easily. I saw a lot of the scene, but I never felt comfortable there. So many of them just wanted to be gay. It was their life, their ambition. And I wanted more than that.

런던. 그 곳에서 난 행복했어요. 1981년에 난 신데렐라에서 단디니 역할을 했죠. 최초로 내 이름을 알린 작품이죠. 그때 세상은 기묘하고 소란스럽고 북적거렸죠. 밝은 조명 뒤에 있어 보이지 않는 관객들과 그 숨막히는 화려함. 재밌고 좋았지만 언제나 외로웠죠. 밤에는 크류-인같은 클럽에 놀러갔었죠. 하지만 난 항상 혼자 있었고 잘 어울리지 못했죠. 거기에서 많은 걸 보았지만 난 불편하기만 했어요. 그런 환경에서 다른 사람들은 그냥 게이가 되려고 했답니다. 야망을 이루기 위한 수단으로요. 하지만 난 그런 걸 원하진 않았어요.

Work improved. I got small film roles, then bigger ones. In 1986 I starred in “The Salt Flats.” It pulled in the awards but not the crowds. I met Ruth while working on that. We loved each other. We lived together and on Valentine’s Day she sent me roses and oh God, we had so much. Those were the best three years of my life.

일은 잘 풀려서 영화에 출연하게 되었죠. 처음엔 단역이었지만 차츰 큰 역할을 맡았죠. 1986년에는 “소금 평야”에서 주연을 맡게 되었답니다. 상은 많이 받았지만 관객 동원은 별로였죠. 그 영화를 찍을 때 루쓰를 만났답니다. 우린 서로를 사랑했어요. 우린 함께 살았고 발렌타이 데이에 그녀는 내게 장미를 보내주었죠. 아, 우린 행복했어요. 그 때가 내 생애 최고의 삼 년 간이었어요.

In 1988 there was the war, and after that there were no more roses. Not for anybody.

1988년에 전쟁이 발발했죠. 그 이후 장미는 자취를 감췄답니다. 그 누구에게서도요.

In 1992 they started rounding up the gays. They took Ruth while she was out looking for food. Why are they so frightened of us? They burned her with cigarette ends and made her give them my name. She signed a statement saying I’d seduced her. I didn’t blame her. God, I loved her. I didn’t blame her.

1992년에 그들은 게이를 잡아들이기 시작했죠. 먹을 걸 구하러 나갔던 루쓰를 그들이 잡아갔죠. 그들은 왜 우리를 그토록 무서워하는 걸까요? 그들은 루쓰를 담뱃불로 지지면서 내 이름을 불라고 했어요. 그녀는 내가 그녀를 유혹했다는 진술서에 서명을 했죠. 난 그녀를 원망하지 않아요. 하느님, 난 그녀를 사랑했어요. 난 그녀를 원망하지 않아요.

But she did. She killed herself in her cell. She couldn’t live with betraying me, with giving up that last inch. Oh Ruth. . . .

그런데 그녀는 스스로를 원망했답니다. 그녀는 감방에서 스스로 목숨을 끊었죠. 그녀는 나를 배신하고는 살아갈 수 없었나 봐요. 자신에게 허락 된 최소한의 것을 포기한 채로 살아갈 수 없었나 봐요. 아, 루쓰 …

They came for me. They told me that all of my films would be burned. They shaved off my hair and held my head down a toilet bowl and told jokes about lesbians. They brought me here and gave me drugs. I can’t feel my tongue anymore. I can’t speak.

그들이 나를 잡으러 왔죠. 그들은 내가 출연한 영화를 다 불 태워버렸다고 말하더군요. 그들은 내 머리를 깎고 내 얼굴을 변기 속에 박아넣었죠. 그러면서 레즈비언에 대한 농담을 주고 받더군요. 그들은 나를 여기에 데리고 와서는 약을 먹였어요. 난 이제 혀에 감각이 없어요. 말을 할 수가 없어요.

The other gay women here, Rita, died two weeks ago. I imagine I’ll die quite soon. It’s strange that my life should end in such a terrible place, but for three years I had roses and I apologized to nobody.

이 곳에 있는 다른 게이 여자 리타는 이 주일 전에 죽었어요. 나도 곧 죽게 되겠죠. 내 삶이 이런 처참한 곳에서 끝난다는 게 너무 기막히지만 그래도 내겐 장미와 함께 한 삼 년의 세월이 있어서 그 누구에게도 미안하지 않아요.

I shall die here. Every last inch of me shall perish. Except one.

난 여기서 죽는답니다. 나의 것은 모두 다 썩어서 없어지겠죠. 단 하나만 남기고.

An inch. It’s small and it’s fragile and it’s the only thing in the world worth having. We must never lose it, or sell it, or give it away. We must never let them take it from us.

내게 허락된 최소한의 것. 작고 연약하지만 이 세상에서 단 하나 가질 가치가 있는 그것. 우리는 절대 그걸 잃어서는 안되요. 팔아치워서도 안되고 남에게 내 던져 버려도 안되죠. 절대로 그들이 우리에게서 그걸 뺏어가게 해선 안된답니다.

I don’t know who you are. Or whether you’re a man or a woman. I may never see you or cry with you or get drunk with you. But I love you. I hope that you escape this place. I hope that the world turns and that things get better, and that one day people have roses again. I wish I could kiss you.

난 당신이 누군지 몰라요. 당신이 여잔지 남잔지도 모르죠. 난 당신을 볼 수 없을지도 모르고 당신과 함께 눈물 흘릴 수 없을지도 모르고 당신과 함께 술에 취할 수도 없을테지요. 하지만 난 당신을 사랑합니다. 부디 당신이 이 곳을 탈출 할 수 있기를 바래요. 세상이 변해서 사정이 나아지길 희망하고 그래서 사람들이 다시 장미를 볼 수 있게 되길 바랍니다. 그대에게 입 맞출 수 있다면 얼마나 좋을까.

Valerie

발레리가.