* 스포일러 잔뜩 … 주의 요망 *

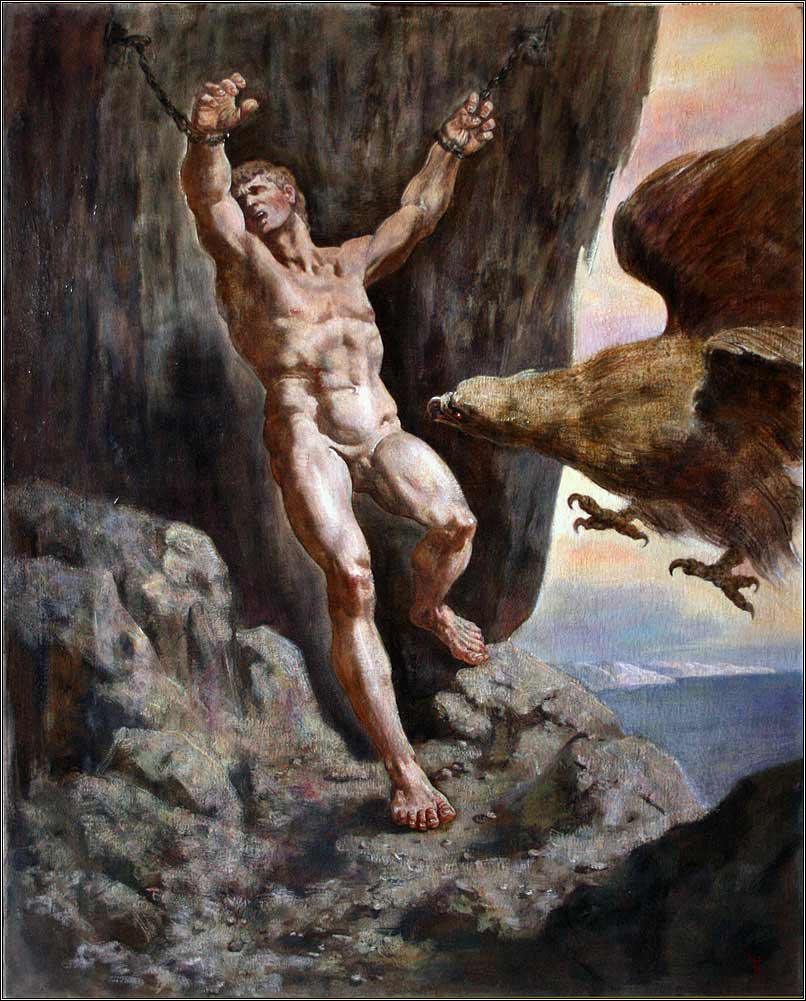

과학적이거나 논리적인 세부사항에서 빈틈이 많긴 하지만, “프로메테우스 (Prometeus)

“는 여운이 깊게 남는 영화다.

그 이유는 이 영화의 정서적인 구조가 아주 간결하고 두툼하기 때문이다. 이 영화는 믿음과 배신의 과정, 선망과 환멸의 과정, 그리고 원망과 복수의 과정을 담고 있다. 그리고 이 3가지 과정은 우리가 성장하며 겪었던, 그 중에서도 가장 뇌리 깊숙이 남았던 정서적 경험의 원형이라 할 수 있다. 이를 위해 영화는 외계인과 인간, 탐사대와 데이빗 이라는 구도를 사용한다.

영화의 시작점에서 관객들은 한 인간형 외계인이 웅대한 지구의 자연 속에서 정체불명의 물질을 섭취하고 분해되는 장면을 본다. 배경음악이나 주변 환경, 그리고 그 사건의 결과를 보며 대개의 관객들은 그것이 진화를 촉발하기 위한 일종의 희생이라고 해석한다.

그로부터 수억 년 후, 인류는 고대 벽화들 속에서 그 외계인의 자취를 찾아내고 흔적을 따라 우주탐사여행을 떠난다. 이 프로젝트의 발제자인 두 고고학자는 희망에 부풀어 있다. 그들은 그 픽토그램을 부모가 남겨놓은 초청장이라고 해석하고, 자신들이 부모를 찾아가는 첫 번째 자녀들이라고 믿었기 때문이다. 즉, 그들은 이 외계인들에 대해 막연한 기대와 희망을 가지고 있다. 그 기대와 희망은 행성에 도착한 이후 그들이 왜 그렇게 자신만만하게 헬멧을 벗고 무모한 탐사를 벌였는지를 설명한다. 그들은 전적으로 자신들의 창조주를 믿고 있었던 것이다.

“그 분들이 우리에게 해롭거나 나쁜 것을 주실 리가 없어. 이 모든 것이 우리를 위해 준비해 두신 거야!”

하지만 정작 그들 자신은 인류가 만들어낸 새로운 종, 안드로이드 데이빗에 대해서 별로 호의적이지 않다. 아니 정확히 말하자면 적극적인 차별을 한다. 데이빗의 능력이 아무리 출중하다고 해도 그것은 자기들이 그렇게 만든 것에 불과하며, 데이빗에게는 근본적인 결함이 있다고, 즉 영혼이 결여되어 있다고 믿는다(사실 데이빗에게 결여된 유일한 능력은 아마도 생식능력 뿐이리라). 그래서 그들은 데이빗이 인간을 흉내낼수록 더 거부감을 보인다.

그 데이빗은 찰리 박사에게 질문한다. “인간은 왜 자기를 창조했을까?”

사실 이것은 인류가 외계인에게 묻고자 하는 질문이다. 찰리는 “그냥 그저 그럴 수 있으니까.”라고 답한다. 별다른 이유도 없고, 큰 뜻도 없고 그냥 할 수 있으니까 해 본거지 라는 얘기다. 이 대답에 대한 데이빗의 반응은 저릿하다. “만약 (니들) 창조주로부터 그런 대답을 듣게 된다면 (너는) 어떤 기분일까?”

이 두 가지의 태도, 자기들의 창조주에 대해서는 원대한 희망과 기대를 가지고 있으면서 정작 자기들의 창조물에 대해서는 비하와 경멸적 태도를 보이는 인간의 이중성은 사실 복선이다. 그 복선은 외계인의 DNA가 인류와 완벽하게 일치한다는(사실 과학적으로는 말이 안되는) 단서를 통해 결말을 암시한다.

그네들도 결국 인간과 다를 바 없는 존재인 것이다. 그들 역시 인간과 마찬가지로 그냥 할 수 있으니까 만들어 본 것이다. 그런데 자기들이 만들어놓은 애들이 ‘왜 우릴 만드셨나요’ 따위의 질문을 하러 1조 달러를 들여 수조킬로를 건너왔다고 하면 과연 어떤 반응을 보일까. 영화의 결말은 여기서 이미 결정되었다. 인간이라면 데이빗을 어떤 곳에 “인간 대신” 보낼까? 안락하고 친절한 환경? 아니면 인간이 도저히 감당하기 어려운 험하고 독한 환경? 자기들은 하지 않을 것을 남에게는 기대하는 자가당착.

데이빗이 인간에게 가지는 감정. 여기서 잠깐, 감정은 합리적인 정보처리의 결과물이다. 아무리 인조인간이라 해도 정보처리능력으로는 인류 상위 1%에 해당할 데이빗에게 감정이 없을 리 없다. 물론 그 감정의 양상은 아마도 빅뱅이론의 셀든과 크게 다르지 않을 것이지만. 어쨌든 데이빗이 인간에 대해 가지는 감정은 비커스가 웨일랜드 회장에게 가지는 감정을 통해 드러난다.

데이빗을 만든 것은 인간이나 데이빗이 인류 전체에게 신세를 진 것이라 말하기는 어렵다. 데이빗이 그나마 가장 큰 신세를 진 사람은 자본을 댄 웨일랜드 회장이다. 하지만 나머지 인간들은? 그들과 데이빗은 사실 동격이다. 그 때문에 그들은 더욱 데이빗을 차별하려 든다. 비커스가 특히 그렇다. 웨일랜드의 인정을 향해 투구하는 그녀는 서자 앞에서 적통을 인정받기를 바라는 적자다. 그리고 그녀가 웨일랜드에게 가지는 감정은 바로 원망과 복수심이다. 자신이 간절히 원하는 것을 가지고 있으면서도 마치 줄 것 처럼 폼은 다 잡으면서도 결코 주지 않는 존재에 대해 느끼는 감정. 데이빗은 인간들에게 거의 비슷한 감정을 경험한다. 그 감정은 나중에 엘리자베스가 외계인에게 느끼는 것이기도 하다.

영화가 종반을 향해 가면서 관객들은 더 이상 영화의 첫 장면을 숭고하고 거룩한 희생으로 느끼지 못한다. 그 장면은 처형이거나, 그들만의 종교적 의식이거나, 아니면 그저 치기 넘치는 도박이었을수도 있다. 이 장면이 인류 창조를 묘사한다고 봤을 때, 결국 이런 해석과 감정은 창조 자체에 대한 것이 된다.

굳이 영화 프로메테우스가 말해주는 인류 창조의 비밀을 이야기하라면 결국 이렇게 말할 수 있다. 우리가 여기에 존재하는 이유나 의미 따위는 아예 없는 것이다. 우리를 만든 애들도 아무 개념 없이 저지른 짓이고, 당연히 우리가 그네들에게 고마워하거나 그네들을 숭배할 이유 따위도 없는 것이다. 그러니 그네들에게 무슨 대단한 대답이 있으리라 기대하기 보다는 지금 여기 나 자신에게서 인생의 답을 찾는 것이 최선이다.

물론 이건 인류 공용의 진리라기 보다는 그저 리들리 스콧 개인의 이야기겠지만, 그렇게 보자면 “프로메테우스”는 전 인류가 공유하는 ‘파랑새’ 설화의 SF 버전인 셈이다.

영진공 짱가