<왕좌의 게임(Game of Thrones)>, 또는 “불과 얼음의 노래(A Song of Ice Fire)” 저자인 조지 쌍알(R. R.) 마틴을 소개하자면 이 할배는 1948년 미국 뉴저지주 베이욘의 빈민가 출신으로 어머니는 아일랜드인, 아버지는 이탈리아 혼혈이었답니다. 처음 만든 이야기가 자기가 기르는 거북이들이 자꾸 죽는 걸 보고 거북이들 사이에 흉흉한 음모와 모략이 펼쳐지는 이야기였다니 참으로 꾸준한 양반입니다. 마블코믹스 광팬으로 출판사에 독자투고로 시작해서 미국버전 동인지 작가로 글쓰기를 시작하여 이후 SF 단편소설로 등단했고 휴고상, 네뷸러상 후보에 올랐을 정도로 범상치 않았는데 주로 판타지와 호러를 섞은 SF를 썻고, <환상특급> <맥스 헤드룸>의 시나리오 작가이기도 했습니다. 이 <왕좌의 게임>에도 거대 장벽과 그 장벽에서 작동하는 기계들 같은 SF적 요소가 많이 나오죠.

<왕좌의 게임>을 요약하자면 “복잡한 스토리라인 속에 매력적인 캐릭터들을 만들어놓고 이들이 멋진 대사를 치게 하고는 죽여 버리는 이야기”라 할 수 있습니다. 최근 쌍알 마틴 옹이 “나한테 잘해. 안 그러면 다음은 티리온 차례가 될거야. (Be Nice To Me Or Tyrion Is Next)” 라는 팻말을 들고 찍은 사진이 화제가 되었는데, 정말 그러고도 남을 인간입니다. “나한테 다음 권이 언제 나오냐고 누가 물어볼 때마다 스타크家 애 하나씩 죽일거야”라고 협박하는 사진도 있고요.

왕좌의 게임이 인기 있는 이유도 사실 그 때문입니다. 이 소설을 읽으면서 독자들은 늘 긴장해야 하죠, 누가 어느 순간 갑자기 죽을지 모르니까요. 원래 주인공은 안죽고, 죽더라도 뭔가 의미있게 죽는 게 대부분의 소설들의 불문율인데 여기선 안 그럽니다. 그냥 갑자기 그냥 막 뜬금없이 죽어요. 즉, 이 소설은 판타지 소설에 대한 독자들의 기대를 처참히 박살내는데, 그럼으로써 그 어떤 판타지에서도 경험하지 못했던 현실감을 느끼게 합니다. 개x끼들이 권력을 잡고 다 질 것 같던 전쟁에서도 이기고 약자들은 죽고 배신자들이 떵떵거리고 잘 사는 장면들을 보면서 우리나라 정치판의 현실이 떠오르기도 하죠.

대부분의 사람들이 생각하는 판타지물의 전형은 톨킨 옹의 <반지의 제왕> 시리즈입니다. “반지의 제왕”은 J.R.R. 톨킨이 북유럽의 옛 설화들을 수집하고 조립해서 새로 만들어낸 유럽설화의 집대성판인데요, 이 양반은 1892년 남아프리카 공화국에서 태어나 영국에서 살다가 73년에 사망했으므로 19세기부터 20세기를 산 사람입니다. 1925년부터 1959년까지 옥스퍼드 대학교에서 문헌학과 언어학 교수로 재직한 이 분야의 전문가입니다. 그가 만들어낸 호빗과 휴먼과 엘프와 드워프와 마법사, 그리고 드래곤과 오크와 기타 괴물들이 득시글거리는 세계가 이후 모든 서양판타지의 원형이라 할 수 있습니다. 이게 SF쪽으로 전환되어서는 “스타워즈” 시리즈의 기본 틀이 되었고, 게임으로 전환되면서는 테이블 보드 게임에서 시작해서 “디아블로”나 “울티마 온라인”, “워크래프트”, 우리나라의 “리니지”의 바탕이 되었고요. <무협소설>이 중국문화권 사람들이 꿈꾸는 신화의 표현이라면, 이 반지의 제왕 속 판타지 세계는 영국미국 문화권 사람들이 공유하는 신화입니다.

사실 톨킨의 “반지의 제왕”은 북유럽의 옛 설화들과 언어에 대한 해박한 지식과 문장력으로 장식된 1, 2차 세계대전의 판타지적 해석입니다. 그러니까 영국은 인간들과 엘프, 드워프로 구성된 반지원정대를, 사우론은 히틀러를, 사루만은 그 꼬붕인 무솔리니쯤을 상징하는 셈이고요, 인간 같지 않은 오크들은 식민지 주민들이나 일본사람들 쯤을 상징할 수도 있겠죠.

하지만 실제는 그렇지 않았습니다. 1차 세계대전은 우리에겐 민족자결주의 원칙이 선포된 계기라서 꽤 그럴듯한 전쟁 같지만, 사실 따져보면 양쪽편 다 식민지들 더 많이 차지하려는 싸움질이었고요. 이건 2차 세계대전도 마찬가지입니다. 이미 식민지를 많이 갖고 있거나 더 이상 가질 필요 없는 나라(미국과 영국, 뒤늦게 소련) vs 이제 막 성장을 시작해서 식민지를 마구마구 필요로 했던 나라들(독일, 일본, 이태리)간의 싸움이었던 거죠. 물론 2차 세계대전에서는 그놈의 히틀러와 나치가 인종청소라는 엽기적인 짓을 저지른 덕분에 선과 악의 전쟁처럼 보이지만 사실 미국이나 영국이 히틀러가 나쁜 놈이라서 전쟁을 한 건 아니었고, 히틀러를 죽였다고 해서 악이 사라진 것도 아니었습니다.

우리나라를 비롯한 많은 나라가 2차 대전 덕분에 식민지 상태에서 벗어났지만 그런 것을 제외하고 나면 1차 대전은 약 1천만 명이 죽었고, 2차 대전은 약 5천 만명이 죽어나간 비극일 뿐입니다. 사실 2차 대전 정리과정에서 지금의 중동 갈등이 시작되었고 그 결과 지금 테러가 난무하는 세상이 된 거 아니겠습니까.

따라서 “반지의 제왕”은 신화이지만, 동시에 역사에 대한 거대한 왜곡물입니다. 그런데 사실상 모든 신화들은 다 이런 속성이 있죠. 우리는 어떤 큰 사건이 벌어지면 그 사건을 있는 그대로 기억하거나 받아들이지 않으려합니다. 그 사건을 이야기 구조로 바꾸어서 기억하게되고 그 과정에서 왜곡이 일어납니다. 우리가 말하는 어떤 의미나 교훈은 그런 과정에서 추출되는데, 예를 들자면 “사필귀정”, “역사는 정의의 편이다.” 뭐 이런 거 말이죠.

허나 “왕좌의 게임”은 그런 이야기가 아닙니다. 앞서 말했듯 왕좌의 게임은 지금까지 판타지에 대해서 기대하던 것들을 하나씩 배반하는 이야기입니다. 드라마 속에서도 배반이 마구 벌어지지만 이야기 전체에서 의미나 교훈을 찾으려는 독자와 시청자들의 노력에 대한 배반은 그보다 더합니다. 이 드라마에서는 우리가 중요하다고 여기는 가치들: 정의, 원칙, 명예, 용기, 신의/성실, 심지어 지략이나 돈, 권력 조차도 소용이 없는 순간들로 가득합니다. 이 드라마의 모토는 “가차없는 세상”이지요.

원래 판타지 영화의 원칙대로라면 스타크 가문이 주인공일테지요. 위에 언급한 가치들을 모두 가지고 있는 이들이니까요. 하지만 이들이 작살나는 건 모두 바로 그 가치들 때문입니다. 네드 스타크가 죽은 건 명예와 정의, 원칙에 충실했기 때문이죠. 케이틀린 스타크가 티리온을 체포할 때 역시 명예와 신의성실에 따라 협력했던 사람들도 다 잦되고요. “피의 결혼식”도 결국 불문율은 안 깨겠지 라는 순진한 기대 때문에 벌어진 것입니다.

원작에서는 일종의 커뮤니케이션 오류 때문이었다던데 제이미 라니스터가 볼튼한테 스타크에게 안부 전해달라고 한 말을 볼튼이 오해하면서 … 그렇다면 더 황당한 전개이고요. 그런데 재미있는 건 그렇다고 지략과 돈과 권력까지 갖춘 라니스터 가문이 계속 떵떵거리고 잘 사느냐 하면 그것도 아니라는 겁니다. 더 놀라운 건 아직 본편인 얼음과 불의 전쟁은 시작도 안했는데 정작 그 본편에서는 인간이 주인공이 아닐 거 같다는 점입니다. 불의 마녀가 말했듯이 지금까지 다섯 왕의 전쟁은 그냥 몽매한 인간들이 벌이는 왕좌의 게임이었을 뿐, 진짜 전쟁은 북쪽에서 내려오는 얼음괴물들과의 전쟁이고, 여기에는 남쪽에서 올라온 불뿜는 용들이 주인공이 될 듯합니다. 이 용들은 용 엄마 말도 잘 안듣는 애들인가 봐요.

Margaret Mahler 라는 정신분석학자는 우리의 자아가 발달하는 과정은 결국 나와 내가 아닌 것과의 관계를 형성하는 과정이라고 봤습니다. 이걸 대상관계 이론이라고 하는데요, 말러에 따르면 우리는 처음에 이 세상에 태어나서는 세상과 나의 구분이 없는 상태로부터 성장하기 시작합니다. 이걸 정상적 자폐단계라고 하는데, 이때는 내 마음과 현실이 구분이 안되고요, 꿈꾸는 것과 같은 상태입니다. 꿈에서의 모든 사건들은 결국 내 마음속에서 일어난 것인 것 처럼, 이때는 내 주변에서 벌어지는 모든 것이 곧 나입니다. 그러다가 나와 내가 아닌 것을 구분하면서 드디어 자아라는 것이 생겨나게 되죠.

내가 아닌 것은 뭐냐하면 결국 내 맘과는 독립적으로 존재하고 움직이는 것들인데, 다시 말해서 세상이 내 맘과는 상관없이 돌아간다는 사실, 즉 이 세상의 주인공은 내가 아니라는 사실을 깨달아야 우리에게는 자아가 생긴다는 것입니다. 그제서야 이 세상에서 내가 어떻게 해야 할 것인지를 고민하기 시작하고, 자아가 생기면 우리는 자아의 영역을 넓히고자 하게 됩니다. 자아의 영역을 넓힌다는 건 결국 내 자유를 늘리는 것인데, 3살 때쯤 이런 개념이 생기는데 그래서 그때 미운 세 살이 되는 것이랍니다. “싫어!” “안 해!”라는 말이 최초의 자유의지의 표현이기 때문이지요. 이런 다음에야 우리에게 지능이라는 것이 발달하기 시작하는데, 지능은 내 맘대로 움직이지 않는 세상에서 내 맘대로 할 수 있는 구석을 찾고 조작하는 능력입니다.

이 드라마도 시청자들에게 일종의 이런 성장과정을 경험하게 합니다. 정의가 이기고 불의가 패퇴하는 사건이 당연히 일어날 것이라고 기대할 때는 우리는 소설을 진짜 세계로 경험하는 것이 아니라 자신의 소망과 구분하지 못하는 자폐 단계인 것입니다. 이러면 소설 속 세계에 대해 진지하게 고민하지 않게되죠. “왜 이런 일이 벌어질까?” 라는 질문을 하지 않는 것입니다.

하지만 자기가 기대한 대로 소설이 전개되지 않을 때, 내가 주인공이라고 생각한 애가 속절없이 댕강댕강 대가리가 잘려나갈 때, 이 세계가 나와 상관없이 내 외부에 존재하는 나와 독립적인 세계라는 걸 깨닫고 그제서야 이 세상의 작동에 대해서 진심으로 알려고 합니다. 물론 이 단계에서 자기 기대대로 드라마가 전개되지 않는다고 화내는 인간들도 있습니다. 그런 분들은 발달을 거부하는 것인데요, 소설을 자기 소망충족의 대상으로 여기는 것이죠. 마치 여자가 내 맘대로 되지 않는다고 연애를 포기하고 2D에 만족하는 오덕과 같은 상태라고나 할까요.

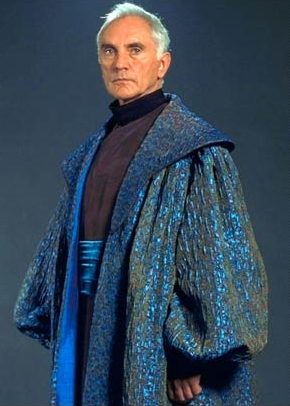

사실 이 드라마를 제대로 즐기면 그런 깨달음을 경험하는 순간을 맞이해야 합니다. 네드 스타크가 죽은 건 그가 단지 명예와 정의와 원칙을 따라서만이 아닙니다. 힘이 생존을 위해서 작동하는 논리를 이해하지 못했기 때문이고요. 바리스 경이 네드에게 “도대체 어쩌자는 생각으로 당신이 알게된 사실을 세르세이에게 말한 거요?” 라고 질문한 것도 그 때문입니다. 롭도 마찬가지죠. 원칙을 따르다가 비극에 처합니다.

그런데 원칙은 그 자체로 의미있는 것이 아닙니다. 그걸 구현해냈을 때 의미가 생기는 것인데 왜냐하면 그걸 통해 그 사람의 능력이 증명되기 때문이지요. 사람들은 원칙을 따르는 것이 아니라 그걸 구현한 인간을 따르는 것이고요. 그러다 보면 그게 거스를 수 없는 대세가 되는 것인데 그러기 전까지 원칙이나 정의는 그저 누군가의 생각에 불과합니다.

정의가 이겨야 되고 그렇지 못하다면 세상이 불의한 것이 아닙니다. 그 순간에 포기할 일도 없고, 그렇다고 정의는 언젠가 이길꺼야 따위 기대만 하며 손가락만 빨고있을 수만도 없습니다. 정의가 못이긴 건 그만큼 준비와 노력을 안했고 기술이 부족했기 때문이니 뭐가 어쨌든 일단 이겨놔야 정의든 뭐든 되는 것입니다.

그동안 이 가차 없는 세상에서 살아남는 비결은 그저 겸손일 뿐이었습니다. 티리온 라니스터가 오래 사는 이유도 그것인 듯 보입니다. 그는 오만할 수 없는 존재죠. 제이미 라니스터도 겸손을 배우면서 오히려 쓸만한 인물이 되는 건지, 아닌 건지 …