팀 버튼의 배트맨은 현대적 의미의 히어로 무비의 시작이라고 볼 수 있습니다. 물론 그전에 슈퍼맨이 있었죠. 슈퍼맨은 1979년 리차드 도너 감독의 “슈퍼맨: 더 무비”에서 인간적(?) 혹은 크립톤 행성인과 지구인 사이의 정체성에 대한 고민을 하긴 하지만, 그러나 슈퍼맨은 슈퍼맨스럽게도 그 모든 고민을 초인적으로 헤쳐나갑니다. 그런데 팀 버튼의 배트맨은 그러질 않습니다. 그는 분노와 복수와 불안감이 마구 뒤섞인 감정 상태를 간직한채 끝까지 찜찜한 상태를 유지합니다.

그 찜찜함은 사실 팀 버튼 영화에서 자주 다뤄지는 내용입니다. 그리고 그 찜찜함은 오히려 동화적 상상력이 되어주죠. 조커와 맞서는 배트맨의 유치하리만치 치사한 공격, 죽은 척하다가 공격한다던가, 한 방에 죽일 수 있지만 비행기를 맞춰 더 아프게 만든다던지. 그런데, 이런 장면들이 크리스토퍼 놀란의 연출에서 있었다면 바로 공분을 샀을 겁니다. 그런데, 팀 버튼의 배트맨은 그런 짓을 해도 전혀 이상하지 않죠.

그 까닭은 영화 속 장면들의 꾸밈새가 진지한 극영화이기보다는 환상과 전투를 오가기 때문이겠죠. 그리고 또 하나, 음악이 있습니다. 거기에는 영화 “비틀 주스”에서부터 지금까지도 단짝인 스코어의 마법사 대니 앨프먼이 있습니다.

대니는 정규 음악 교육을 받지 않았을 뿐 아니라, 록 밴드에서 활동을 하기도 했었죠. 미국 출신이지만 주로 유럽서 활동을 했었고요. “Oingo Boingo”의 기타리스트 겸 리드 보컬이었던 대니는 함께 밴드를 하던 형이 미국으로 돌아간다고 하자, 나름 유럽서 성공을 거두고 있던 밴드를 걍 때려치고 형과 함께 돌아옵니다.

그에게 영화음악을 처음 부탁한 감독이 팀 버튼입니다. “비틀 주스”나 “크리스마스의 악몽”의 배배꼬이면서도 신비한 분위기, “가위손”의 아련함도 모두 팀 버튼과 대니 앨프먼의 합작입니다.

대니 앨프먼 음악의 특징은 무규칙적으로 오르고 내리는 정서의 변화입니다. 확실히 그는 다양한 음악을 많이 들었고, 록 밴드 출신답게 이를 클래식적인 방식의 배치보다 “꼴리는대로” 마구 끌어다 붙이길 잘 하죠. 바로 이 무규칙성이 대니의 음악을 동화적이라 부르게 만드는 것이기도 합니다.

당연히 대니 앨프먼의 음악이 배트맨의 동화적이면서도 껄끄럽고, 우유부단하면서도 폭력적인 모습을 잘 뒷받침합니다. 박진감 넘치는 곡조에서 급작스런 현악 일색의 부드러운 곡조로 떨어지는 모습은 기-승-전-결을 따지는 클래식 작곡가들에겐 쉬이 상상할 수 없는 지점이죠. 그런데 대니보다 팀 버튼 버전 배트맨을 귀로 규정해주는 데 더 큰 영향을 끼친 이는 바로 “프린스”예요.

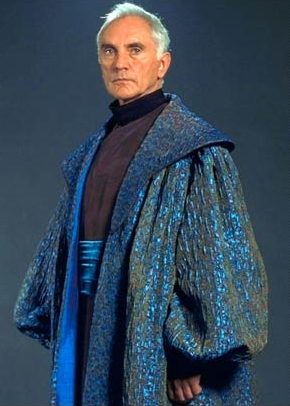

프린스는 1980년대 마이클 잭슨과 맞짱 뜰 수 있는 유일한 아티스트였다고 할 수 있습니다. 그 자신이 최고의 기타리스트였고, 송라이터, 프로듀서, 싱어, 댄서 였죠. 완벽하게 계산된 무대 매너는 1980년대 마이클 잭슨과 그 만이 할 수 있는 것이었죠. 배트맨은 스코어에서도 왈츠에서 광기 넘치는 타악, 웅장한 배트맨 테마까지 다양한 스펙트럼의 음악이 등장합니다. 그런데 프린스는 이보다 한 발 더 나갑니다.

프린스가 이 음악을 원해서 만든 것인지에 대해서는 확실치 않습니다. 워너 브로스 뮤직과 프린스의 사이는 나쁘기로 유명했고, 음반사는 그런 프린스를 고깝게 봐서 계약 이행을 내세워 앨범 발매를 종용하는 일이 많았으니까요. 무시무시한 창작욕을 자랑하는 프린스답게 이 앨범 역시 정말 빠른 시간 안에 만든 작품이라고 밝힌 바 있습니다.

그렇다고해서 음악이 후진 건 아니죠. 클럽튠에 가까운 댄스 음악 ‘Partyman’과 ‘Batdance’ 그리고 가성을 사용한 감미로운 알앤비 발라드 ‘Scandalous’, 시나 이스턴을 데려와 팝 발라드의 전형을 보여주는 듀엣 곡 ‘The Arms of Orion’, 가성으로 중성적인 이미지를 덧씌우는 ‘Vicki Waiting’까지.

킴 베이싱거 누님이 맡은 비키 베일의 이미지를 끈적하게 만들어놓는 ‘Vicki Waiting’의 그루브감은 확실히 프린스의 전매특허죠. 그러고보니 킴 누님과 염문도 있었네요. 전반적으로 1980년대 록 음악을 바탕으로 한 다양한 훵키 비트와 효과음이 경쾌한 멋진 앨범입니다.

프린스의 대표곡, “When Doves Cry”

157cm의 단신인 프린스는 재즈 보컬리스트인 어머니와 재즈 피아니스트인 아버지 사이에서 태어났지만 10살 무렵 별거하던 아버지의 새 애인을 집에서 마주하는 경험을 하는 등 그닥 좋은 환경 출신은 아니었다네요. 물론 엄마, 아빠를 오가며 다양한 음악을 들었고, 자신의 밴드에 대해 평가를 부탁하는 등 음악에 대한 욕심은 부모 모두에게서 받았고, 또 부모를 이용하기도 했죠.

여튼 소속사 워너와 계약 문제로 끝장 법정 싸움이 불거지자 자기 뺨에 “Slave”라고 문신을 새기기도 했던 거 보면 보통의 인물은 아니죠. 남성과 여성의 심볼을 합친 자신만의 문양을 만들고, 그 문양을 이용한 기타를 연주하는 이 양반은 확실히 문제적 인간임에 틀림없습니다. 존재 자체가 배트맨의 양면성을 그대로 대변하죠.

프린스의 음악도 그래요. 흔히 훵크 가수로 분류하지만, 프린스의 음악에는 록의 요소가 짙죠. 고교 시절 첫 밴드에서 그는 지미 헨드릭스가 환생한 듯한 연주를 들려줬다고 하네요. 댄스와 퍼포먼스의 대가로 마이클 잭슨과 쌍벽이라고 하는데, 솔직히 프린스의 퍼포먼스는 거의 레이디 가가를 방불케 합니다. 누군가 레이디 가가의 등장을 보고 “여자 프린스”라고 했는데, 딱 어울리는 말이라고 생각됩니다. 지금 세대에겐 프린스가 1980년대에 레이디 가가처럼 기행을 일삼았던 남자 가수였다고 해야 이해할 지도 모르지만.

그런 프린스가 만든 영화 “Batman” 사운드 트랙은 영화를 떠나 음반 그 자체로도 높이 평가할만한 명반입니다. 대니 앨프먼의 스코어 못지 않게 영화에 이 음반 수록곡들이 슬금슬금 등장해서 영화의 분위기를 딱 잡아줍니다. 조커가 돈 뿌릴 때 흘러나오는 ‘Partyman’은 아주 대표적이죠.

빌보드 차트 1위를 차지한 ‘Batdance’도 정말 매력적이고요. ‘Lemon Crush’는 록, 훵크, 소울이 뒤죽박죽 믹스된 정말 프린스다운 명곡입니다. 비키 베일 역을 맡은 킴 누님에게 딱 맞는 분위기의 곡이었죠. 그런데, 영화에서 비키 누님은 이런 끈적한 분위기를 낼 듯 하다가 맙니다. 그걸 프린스가 아쉬워 했을까요? 킴 누님에게 딱 맞는 곡을 만들어 영화에 넣었네요.

그럼 ‘Batdance’ 들으시면서 포스팅을 마무리 하도록 하겠습니다.

Prince – Batdance (Batman Soundtrack) 작성자: Leroidukitch

영진공 헤비죠