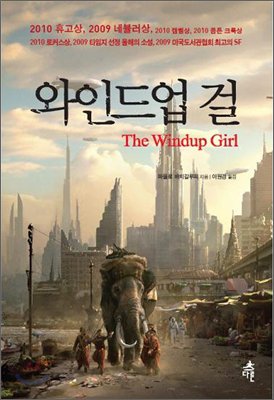

* 저자: 파올로 바치갈루피

* 역자: 이원경

* 펴냄: 다른

지금 세계가 돌아가는 꼬라지를 보노라면 미래는 응당 암울하게 그려질 수밖에 없어 보인다. SF계의 우등상을 줄줄이 수상하며 영미권에서 높은 판매고를 올렸던 [와인드업 걸]역시 현재의 골치덩어리들을 모아 가카의 얼굴짝 만큼이나 암울하게 변해버린 세계상을 그리고 있는 작품이다.

그런데 이 작품에는 여타의 디스토피아를 그리고 있는 SF작품에서는 볼 수 없는 색다른 소재가 눈에 띤다. 작가는 우선 개연성 있는 세계상을 묘사하기 위해 현재 문제가 되는 화석연료의 고갈, 자원전쟁, 지구온난화, 신종 전염병 등으로 디스토피아로 변해버린 세계를 그리고 있다. 이런 것들이야 다른 SF작품들에서도 흔히 차용하는 소재들이다. [와인드업 걸]은 여기에 세계 식량을 독점하고 있는 다국적 종자기업을 우리 미래를 똥칠할 요소의 하나로 추가하고 있다.

작품에서 그려지는 미래세계는 재앙의 종합선물세트로 인해 넝마가 되고 인류는 제한된 지역 안에서 안주하는 수축시대를 맞이하게 된다. 절대적으로 희소해진 화석연료로 인해 인류문명은 근대 이전의 기술사회로 되돌아가 다시 운동 에너지에 의존한다. 동물을 이용해 스프링을 감아 운동에너지를 저장해 새로운 동력원으로 사용하고 컴퓨터의 전기를 공급하기 위해 열심히 페달을 밟는다. 그러기 위해선 칼로리가 필요하다. 즉 음식이 무엇보다 중요하게 되었다.

수축시대를 지나 다시 팽창 시대로 나아가려는 움직임 속에서 이전 시대에 이미 세계 식량시장을 독점하고 있던 다국적 종자기업들은 자사의 GMO종자에 전염병이 퍼져 세계를 위험에 빠트린 원인 중 하나였지만 이렇게 칼로리가 중요해진 시대 분위기로 인해 계속해서 그 권력을 잃지 않고 다시 세계 위에 군림한다.

이야기는 이런 다국적 기업에 맞서 쇄국정책을 취하며 철저하게 자국의 종자를 지켜내려는 태국을 배경으로 펼쳐진다. 다국적 기업들은 산업 스파이를 사업가로 위장시켜 종자를 수집하고, 한편으론 태국 내 권력다툼을 배후조정하며 어떻게든 태국을 집어삼키려 한다. 태국정부와 종자기업 간의 암투, 태국 내 권력 다툼, 인종문제와 유전자 조작으로 발생한 이름모를 전염병들 속에서 인물들은 각자 자신의 이익을 실현하기 위해 고군분투한다.

과연 그렇다면 현실에서의 다국적 종자기업은 무슨 헛짓꺼리를 하고 다니길래 이렇게 당당히 세계를 망치는 주인공으로 SF작품에 출연하게 된 것일까?

[와인드업 걸]에서 칼로리 회사라고 일컫는 다국적 기업들은 유전자 조작 식물로 식량을 독점하며 거대 권력을 쥐고 있는 존재로 그려진다. 그들은 무소불위의 권력을 휘두르며 자신의 탐욕을 채우기 위해 태국정부를 압박한다. 이는 지금 세계를 무대로 양아치 짓을 일삼고 있는 다국적 종자기업의 행태와 크게 다르지 않다. 그들이 세계를 망치는 주인공으로 이 작품에 낙점된 것은 너무나도 적절한 캐스팅이었다.

현재 몬산토를 위시한 이런 거대 다국적 종자기업들은 그들이 개발한 GMO종자를 앞세워 세계의 종자시장을 집어삼키고 있다. 대부분 미국기업인 이들 종자기업들이 빠르게 GMO종자를 개발해 세계시장에 뛰어들 수 있었던 것은 ‘미국’이었기에 가능했던 일이다.

애초부터 토착종이 부족했던 미국은 미래의 식량 확보를 위해 20세기 초부터 세계 각지의 종자를 수집하기 시작한다. 동아시아 지역에도 1929년에 식물학자를 파견하여 4500여종의 종자를 수집해 가기도 하였다. 그 결과 현재 미국이 보유한 식물종자원은 65만종, 세계 1위의 식물종자원 보유국이 되었다. 이렇게 수집한 종자를 미국은 민간 종자회사의 연구에 지원하였고 풍부한 종자 샘플을 이용하여 미국의 종자회사들은 현재의 GMO종자를 생산하기에 이르렀다.

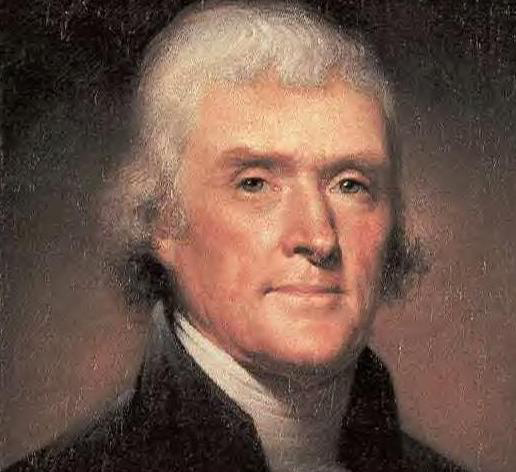

미국의 3대 대통령 토마스 제퍼슨은 미국의 식량확보를 위해

세계각지의 종자를 수집하도록 지시하였다.

![美농무성의 광우병 관련 미친 짓 [LA 타임즈 사설 전문]](http://0jin0.com/wp-content/uploads/1/jk29.jpg)